Locomotive annexe type 11 à la première gare de Cugnon-Mortehan vers 1920. Dans le fond de l’image, on aperçoit l’entrée du tunnel de Linglé.

La ligne de chemin de fer 163A Bertrix-Muno et sa construction (1900-1914)

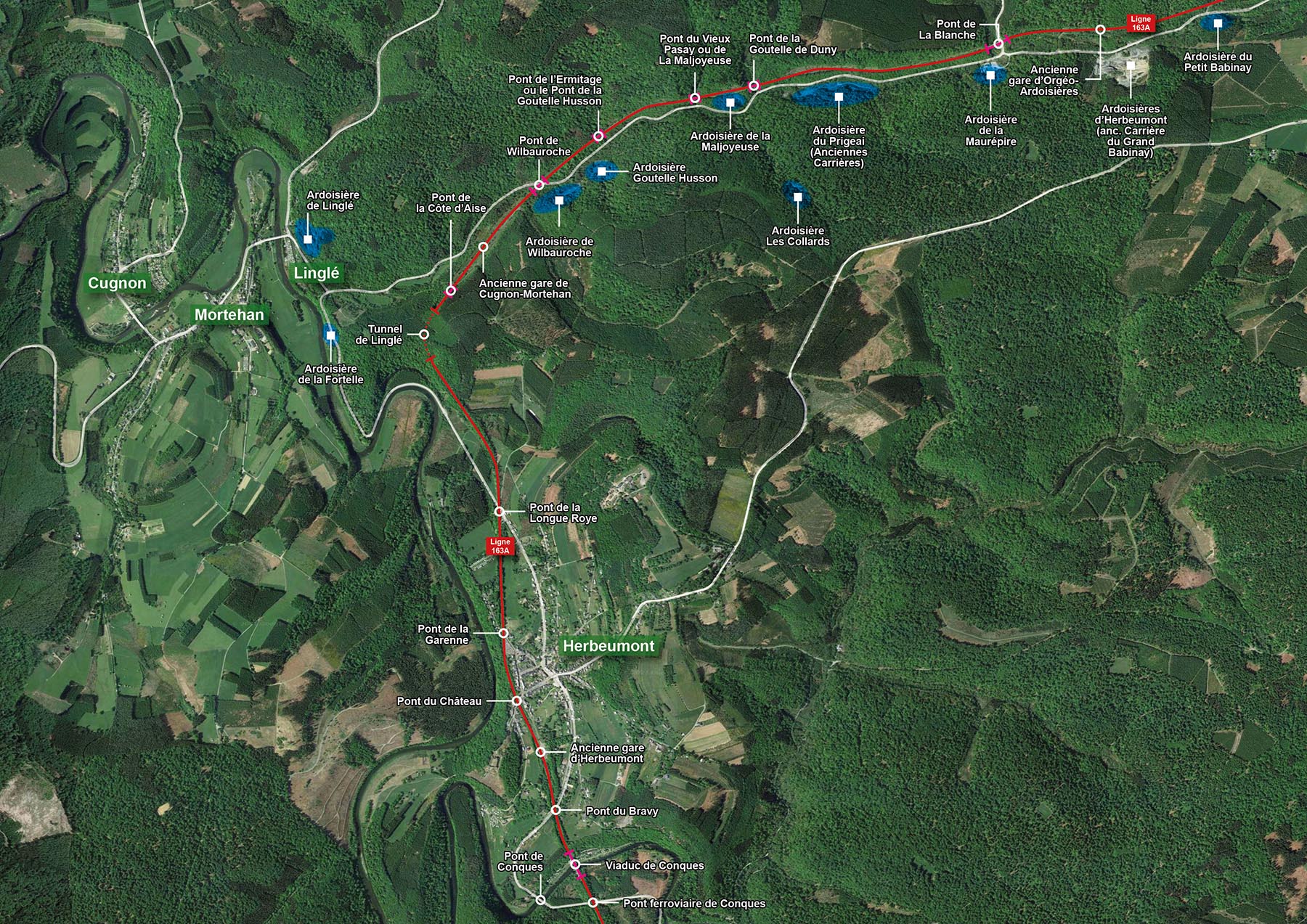

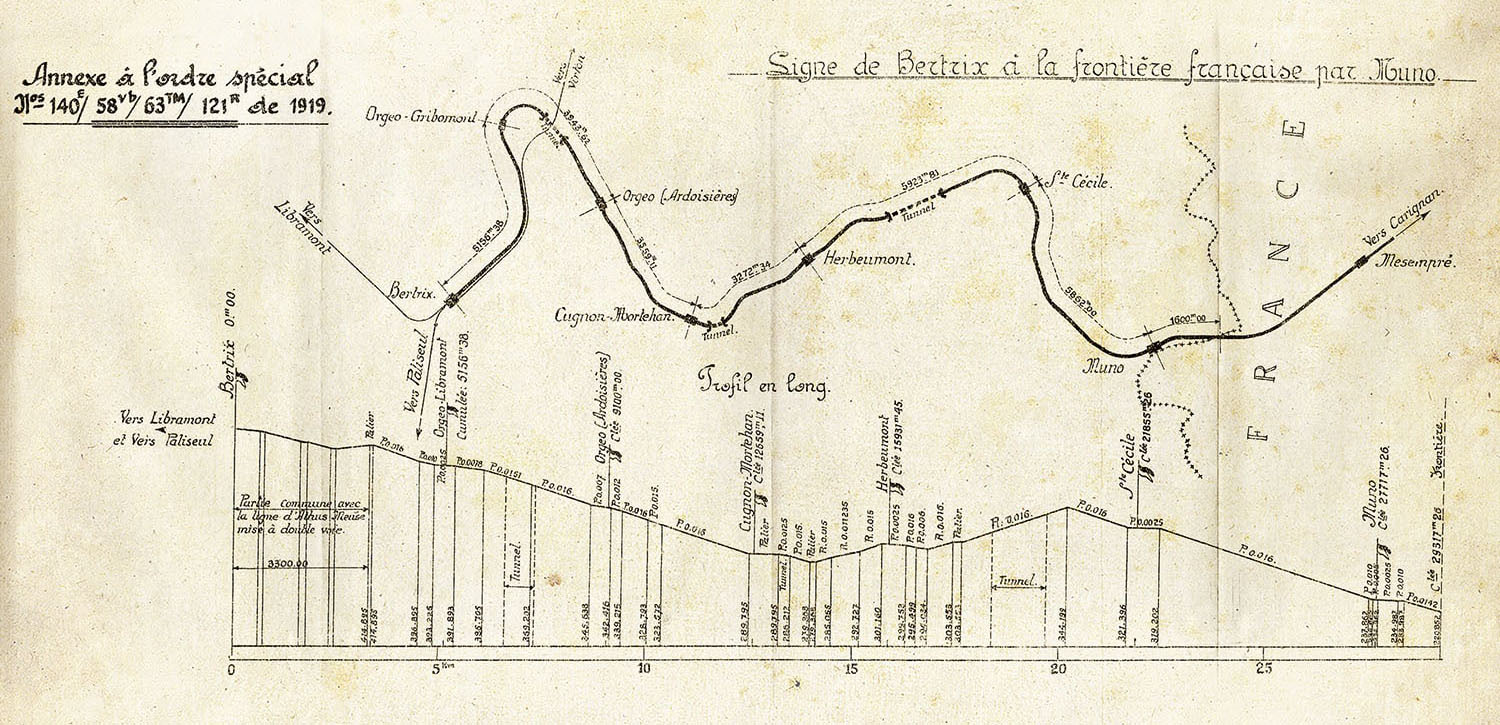

Durant une quinzaine d’années, la ligne de chemin de fer partant de Bertrix vers Muno est construite à travers le relief ardennais, ce qui entraîna la construction de nombreux ouvrages avec notamment trois viaducs, trois tunnels et de nombreux ponts pour permettre la jonction avec Carignan et le Nord industriel de la France.

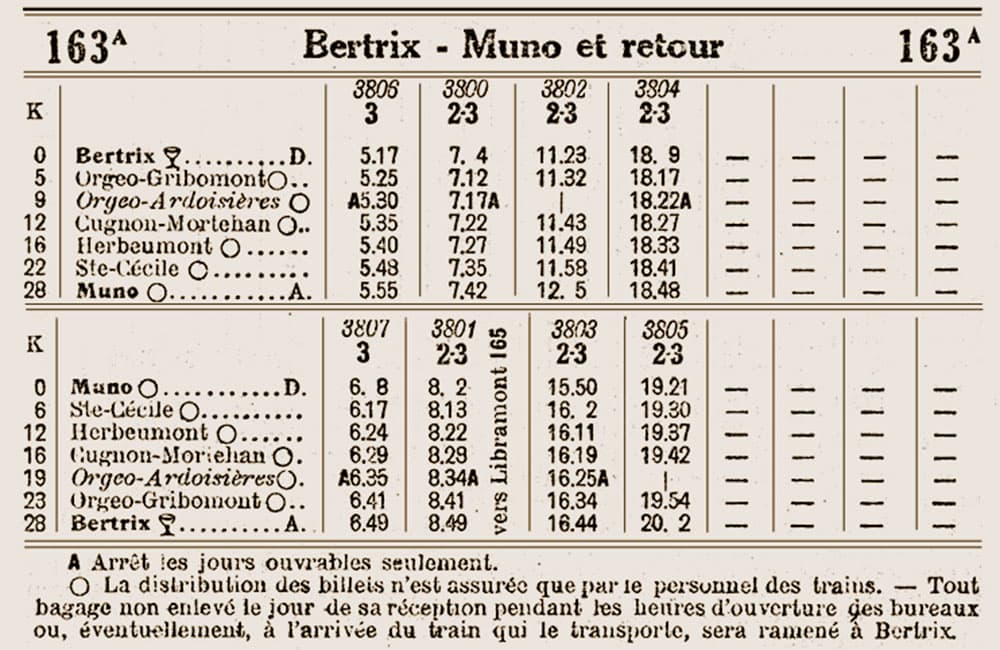

La ligne ferroviaire 163A ne commence pas à Bertrix même, mais bifurque de la ligne 165 près d’Orgéo. Elle traverse les villages de Saint-Médard et d’Orgéo, suit la vallée de l’Aise et ses ardoisières, puis traverse les villages d’Herbeumont, Sainte-Cécile et Muno.

Traversant les vallées de la Vierre, de l’Aise et de la Semois et à travers des couches dures d’ardoise, des centaines d’ouvriers ont travaillé pendant 14 ans sur ce chemin de fer d’à peine 27 km de long. Ils ont réalisé l’exploit de construire de longs tunnels et des viaducs impressionnants. Malheureusement, de très nombreux accidents se sont produits sur ce chantier titanesque et dangereux, parfois avec des conséquences fatales. Au moins 4 ouvriers ont perdu la vie pendant les travaux et de nombreux autres ont été grièvement blessés.

La liaison ferroviaire 163A a été probablement la plus chère de l’histoire des chemins de fer belges : une trentaine de millions de francs belges de l’époque y ont été investis. En même temps, elle a certainement été la ligne de chemin de fer la moins rentable de Belgique si l’on compare les coûts avec le nombre de passagers transportés. Des trains fantômes ont même roulé sur les voies. Dans cette zone peu peuplée, pratiquement aucun voyageur ne montait à bord des trains.

Le transport de marchandises ne s’en est pas beaucoup mieux tiré. Le tracé erratique de la ligne de chemin de fer était surtout destiné à desservir les ardoisières de la vallée de l’Aise, mais au moment où la ligne ferroviaire a enfin pu être mise en service, la plupart d’entre elles avaient hélas été fermées. Les trains de marchandises transportaient également le bois provenant des forêts alentour.

Finalement, la ligne de chemin de fer 163A s’est avérée si peu rentable que son démantèlement était devenu inévitable : elle n’aura été exploitée que durant 55 ans jusqu’à sa fermeture en 1970.

Cette ligne comptait parmi les plus spectaculaires de l’Ardenne belge. De très nombreux ouvrages d’art jalonnant son parcours ont été nécessaires pour répondre à un relief et un sous-sol particulièrement réfractaires.

Sa situation particulière, en ligne directe entre l’Allemagne et le Nord-Est de la France, lui fera jouer un rôle stratégique majeur durant les deux conflits mondiaux du 20e siècle et tout particulièrement durant la Grande Guerre pour alimenter le front de Verdun.

Temps forts de la ligne 163A :

- Chantier de construction de 1900 à 1914.

- À partir de 1906, il y a 500 à 600 travailleurs présents.

- La ligne ferroviaire 163A n’a pas de passage à niveau et circule entièrement sur un lit autonome

- Entrée en service en septembre 1914 comme ligne militaire pour les Allemands.

- Transport de passagers Bertrix – Muno en temps de paix de 1919 à 1940 et limité de 1949 à 1959.

- En 1940, les Français dynamitent le viaduc de Conques

- En 1944, les Allemands détruisent le pont de la Blanche (aussi dit de la Maurépire)

- Le transport de passagers à l’international a lieu uniquement pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale par les Allemands, à des fins militaires.

- 6 gares sont construites, mais il y a très peu de voyageurs

- Sans doute la première ligne chemin de fer en Belgique à fonctionner sans personnel ferroviaire dans les gares (à partir de 1952).

- Le dernier train de marchandises a circulé sur la voie le 26 mars 1969.

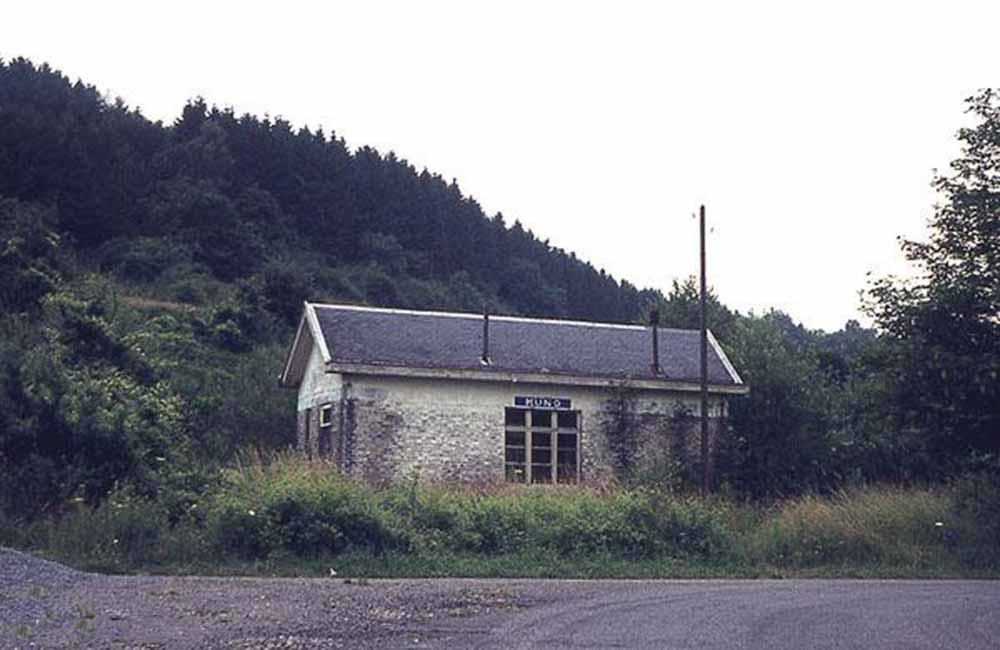

- Toutes les gares ont été démolies dans les années ’70 et ’80.

- Les voies ont été définitivement retirées en 1972.

La plupart des photos anciennes de la construction et de l’achèvement du chemin de fer ont été prises par un photographe de Bertrix, Louis Lenzen, qui y est né en 1869. Grâce à son travail de reportage photographique exceptionnel pendant les deux premières décennies du 20e siècle, beaucoup d’images de la construction de la ligne de chemin de fer 163A ont été conservées, en particulier la partie de la ligne située entre Orgéo et Herbeumont. Ses photos étaient d’une qualité révolutionnaire pour l’époque et ont maintenant une valeur historique inestimable pour la région. Louis Lenzen travaillera plus tard pour des éditeurs de cartes postales bien connus à l’époque.

Orgéo – Saint-Médard

La ligne ferroviaire 163A au départ de Bertrix commence réellement à partir d’une bifurcation depuis la ligne 165, située environ à 3,5 km au sud-est de la gare de Bertrix, à la hauteur du village d’Orgéo. La ligne ferroviaire 165, construite entre 1876 et 1882, est bien plus ancienne que la 163A. Elle relie Libramont à Athus via Florenville et Virton via la gare de Bertrix.

Point de départ de la ligne 163A : ici un autorail type 603 en provenance de Virton passe à hauteur de la bifurcation d’Orgéo sur l’Athus-Meuse (ligne 165), probablement dans les années 1960. À gauche, la voie de départ de la ligne 163A (Bertrix-Muno), encore opérationnelle au moment du cliché. (Photo Collection G. Smetz et G. Demeulder).

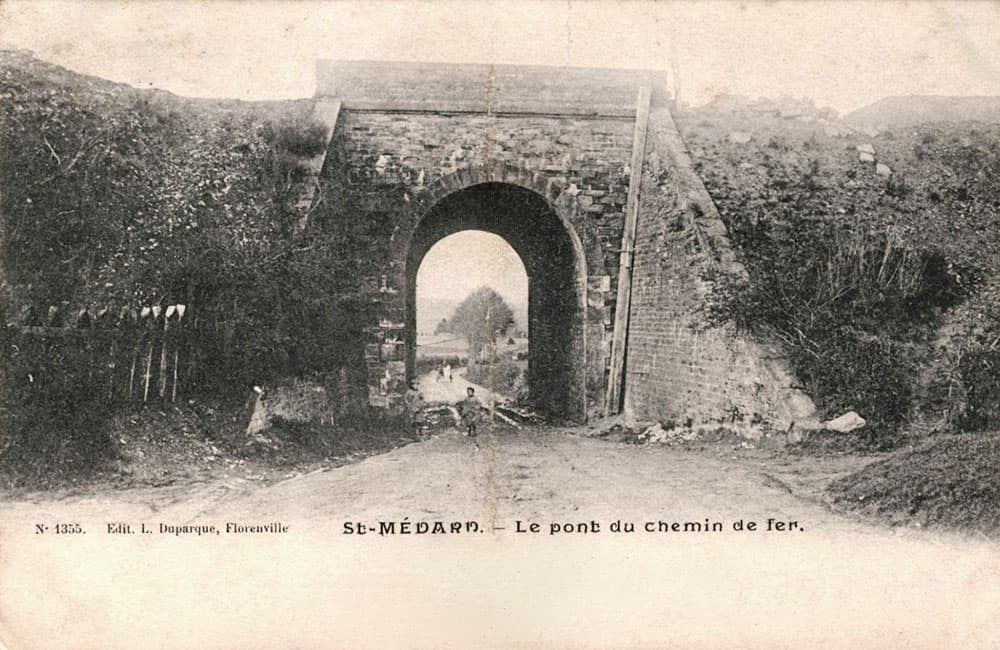

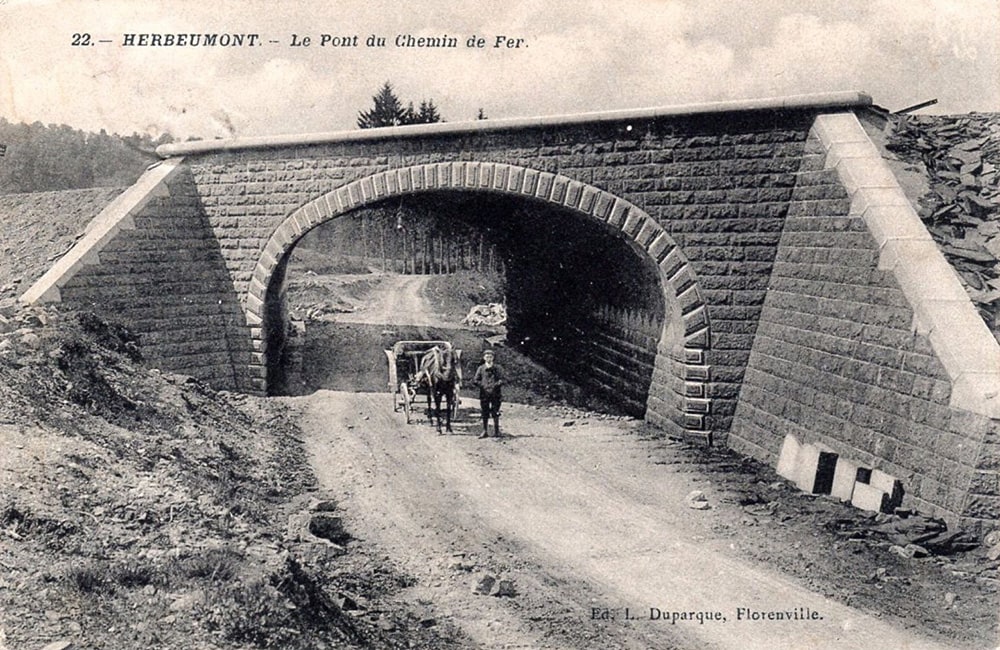

De nombreux ouvrages d’art jonchent la ligne 163a. Ici, le pont du chemin de fer à Saint-Médard en 1904, sur la ligne 165.

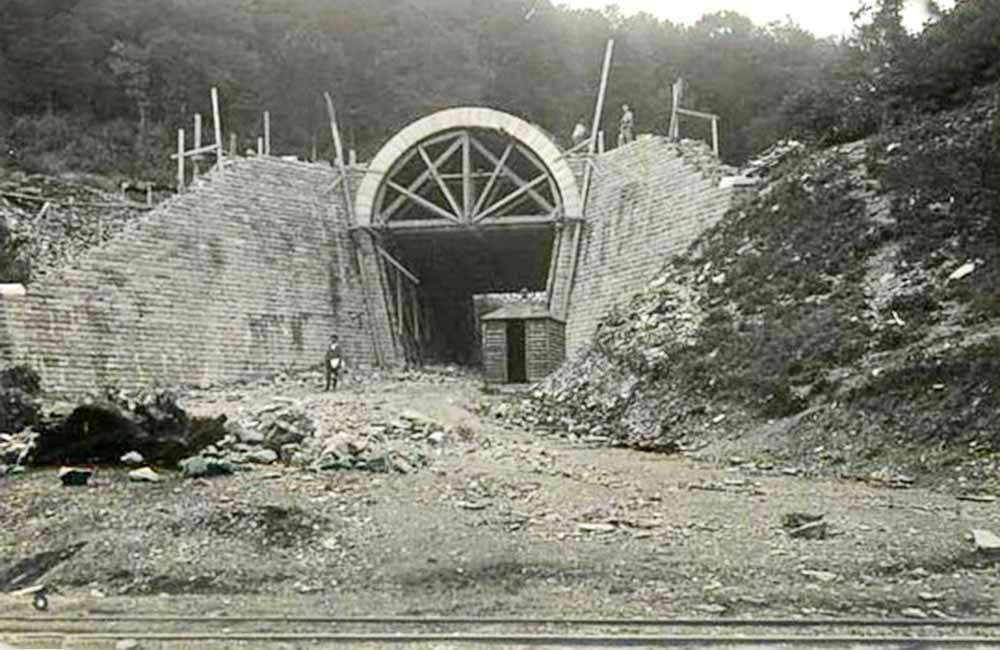

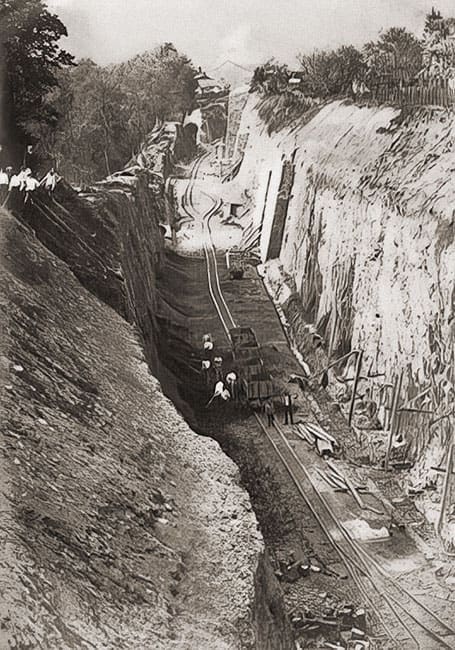

De nombreux ouvriers travaillent au terrassement sur le chantier du tunnel de Saint-Médard en 1908. Une voie Decauville est installée sur le chantier pour évacuer les déblais.

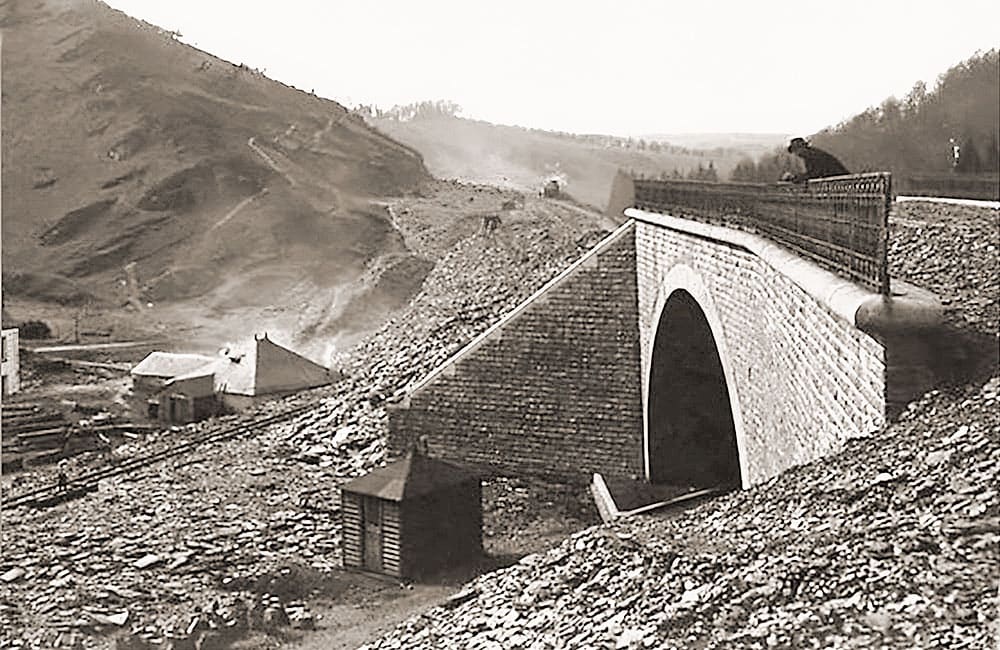

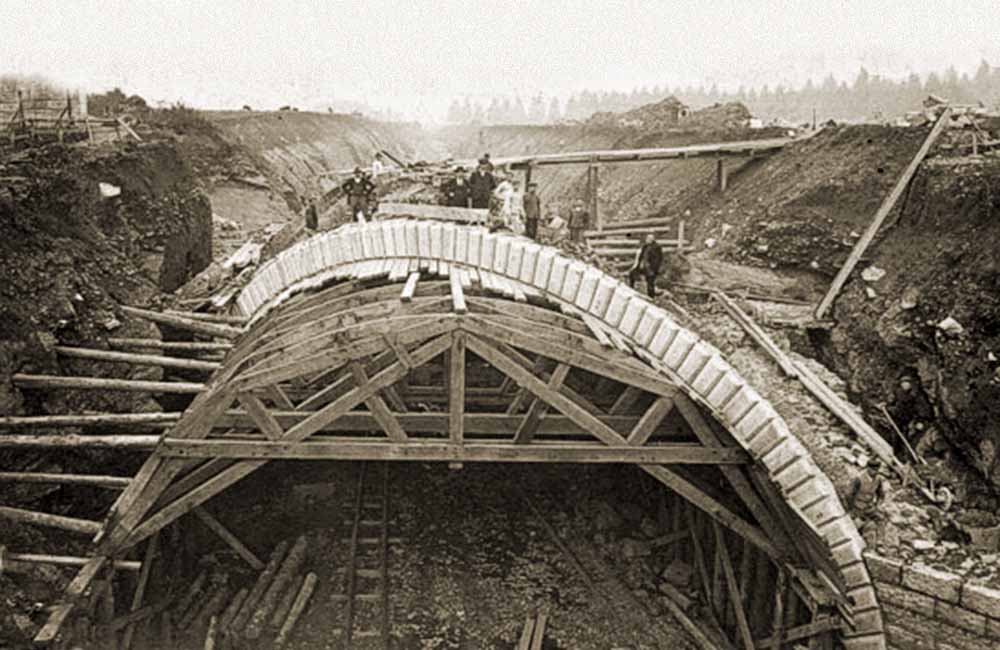

La sortie Ouest du tunnel de Saint-Médard lors de sa construction, en 1908. Situé dans une profonde tranchée, le tunnel de Saint-Médard (687 mètres) passe sous la ligne Athus-Meuse dans une grande boucle qui amorce la longue descente vers la vallée de la Semois.

La voûte du tunnel en 2009. Bétonnée par endroits, c’est une nouveauté pour l’époque. Le petit canal installé au milieu de l’assiette et qui permet l’écoulement des aux de surface et d’infiltration est visible par endroits. Photo © Victor M. Lansink.

Le magnifique « Pont 15 », ici en 1907 lors de son achèvement, se situait entre le tunnel de Saint-Médard et la petite gare d’Orgéo-Ardoisières. Il enjambait obliquement l’assiette de la voie ferrée excavée en contre-bas. Ce pont a été démoli en 1980 à la faveur de la rénovation de la route nationale 824.

Vues aériennes du site du « Pont 15 » et de la N824 en 1971 (en haut, le pont est encore présent) et 1994 (en bas, le pont a disparu).

La gare d’Orgéo-Ardoisières

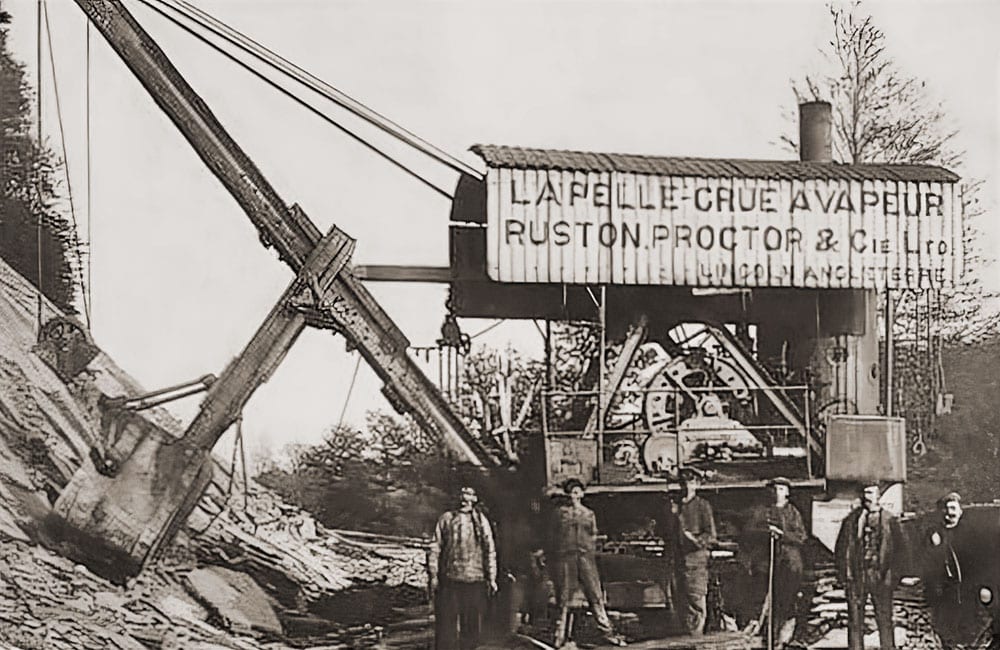

1908. Le terrassement est harassant et répétitif : battre une mine pour les explosifs, déblayer à l’aide d’excavatrices à vapeur ou à dos d’homme, charger les wagonnets puis recommencer. Un travail de fourmi pour modifier un relief ingrat.

Le chantier de la future voie de chemin de fer et la plate-forme de la gare d’Orgéo-Ardoisières en 1909. Un train Decauville transporte des déblais de l’autre côté de la vallée pour aménager l’assiette de la nouvelle route vers Saint-Médard. Au fond de l’image, on distingue le pont de La Blanche en construction.

Quelques pavés au sol témoignent de la présence autrefois de la petite gare d’Orgéo-Ardoisières, aujourdhui disparue. Cette petite gare avait pour but l’acheminement de l’ardoise et l’accessibilité pour les nombreux travailleurs occupés dans les ardoisières alentour. © Aurélie Theys, 2022

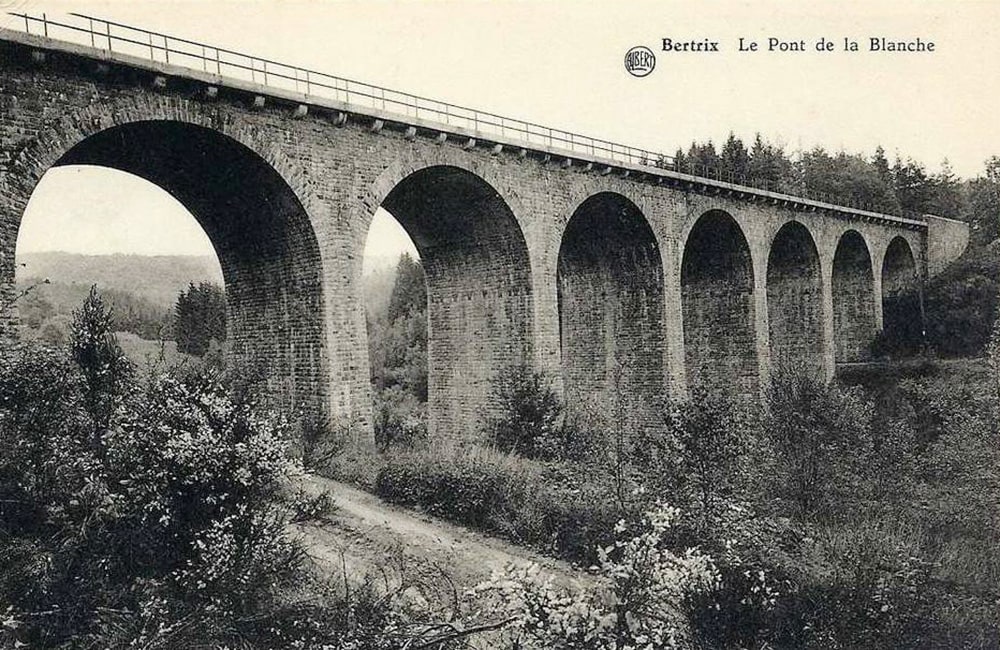

Le viaduc de la Maurépire

(dit pont de la Blanche)

Le viaduc de la Maurépire est communément appelé le Pont de La Blanche. « La Blanche » était le surnom de la tenancière d’un café situé à l’emplacement actuel du viaduc . Les scailtons des ardoisières allaient « laver » la poussière de la mine chez La Blanche après une dure journée de travail en sous-sol. Ce café a probablement disparu lors de la construction du viaduc en 1909.

Le viaduc enjambe la vallée du ruisseau d’Aise, à un endroit où son cours, venant du nord, fait un virage à 90° vers l’ouest. C’est également ici que se croisent traditionnellement deux voies de circulation : à l’ouest et au nord la N884 (Herbeumont – Bertrix), à l’est la N824 Pont de la Blanche-Saint-Médard. Le carrefour est toujours au même endroit, mais a été rehaussé d’une dizaine de mètres à l’occasion du chantier du chemin de fer. Une nouvelle route a également dû être construite vers Saint-Médard.

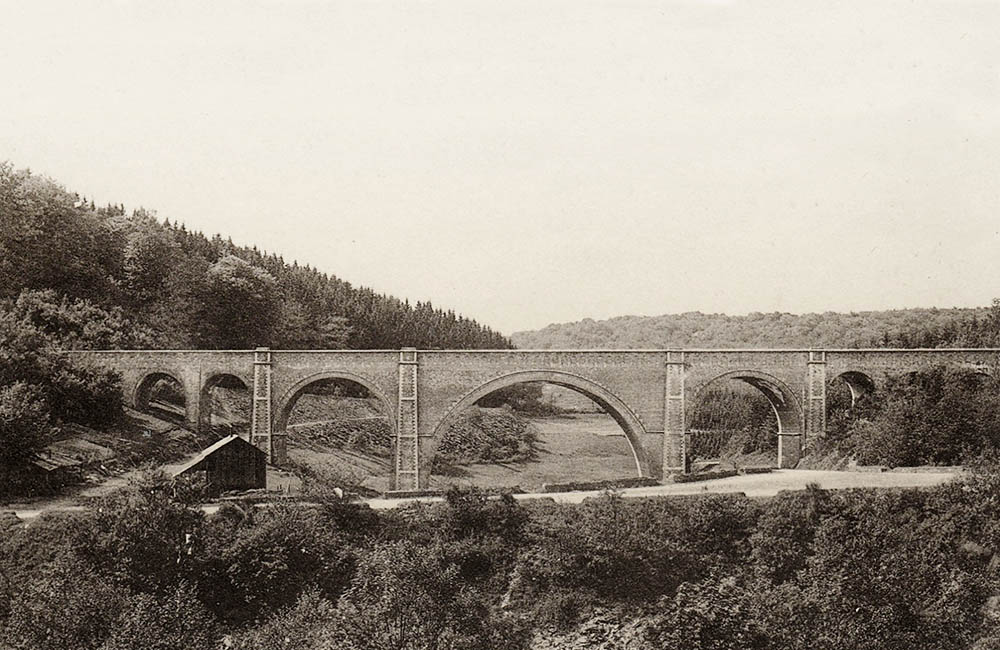

Le premier viaduc, fait en grande partie de briques et comportant sept travées en arc, a été construit en 1908 . En 1944, ce viaduc fut complètement détruit par l’armée allemande en retraite. En conséquence, la circulation ferroviaire a été interrompue. Le pont actuel comporte huit arches, une de plus que l’original. Il a été construit à partir de 1946, après quoi le trafic ferroviaire a pu reprendre vers Muno dès 1949.

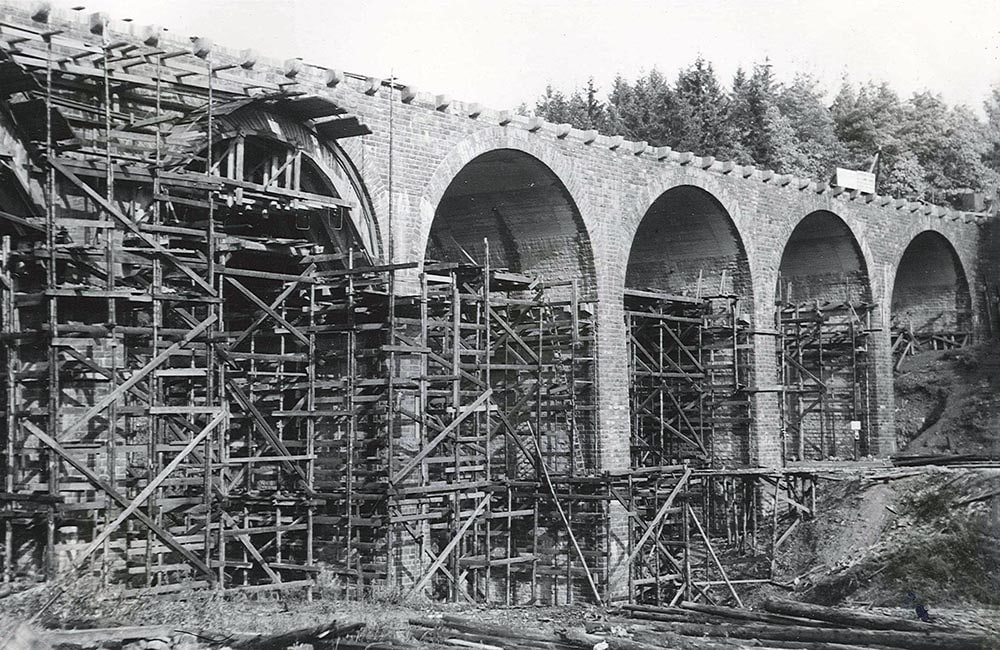

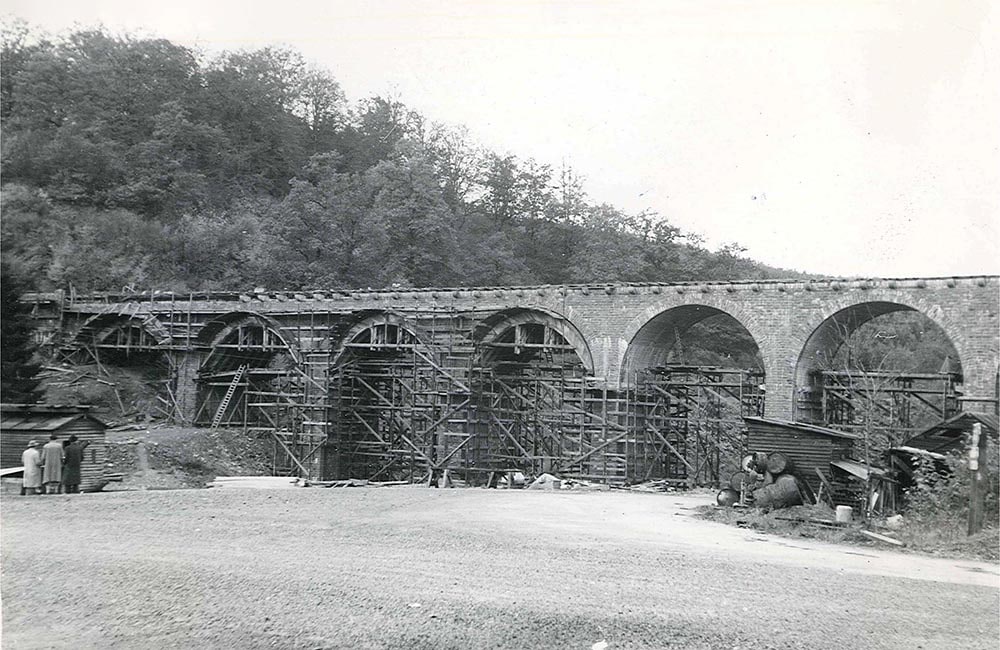

Le premier viaduc (1907-1944)

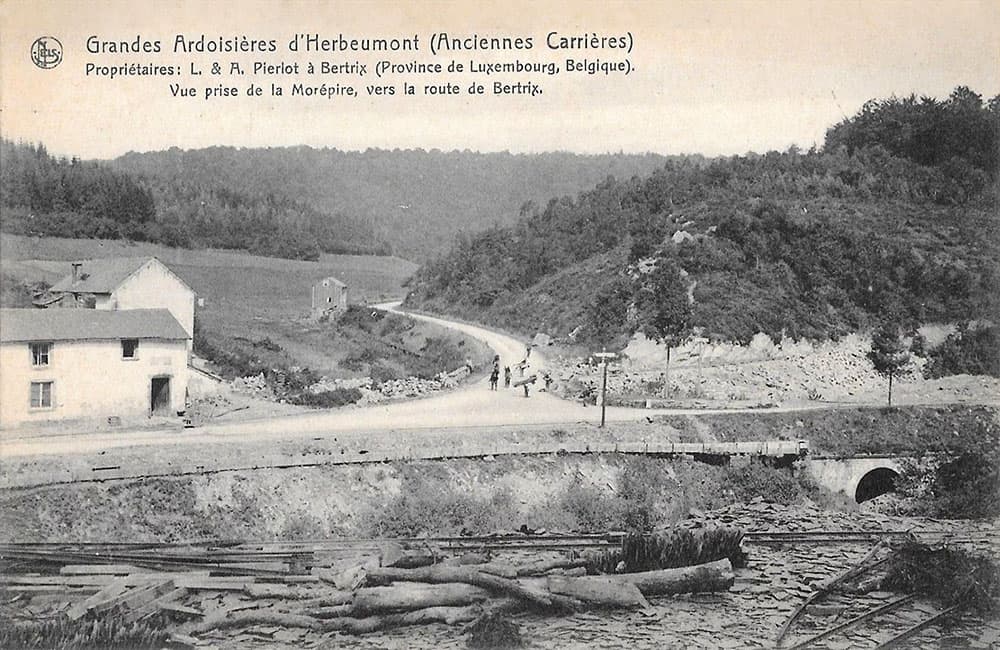

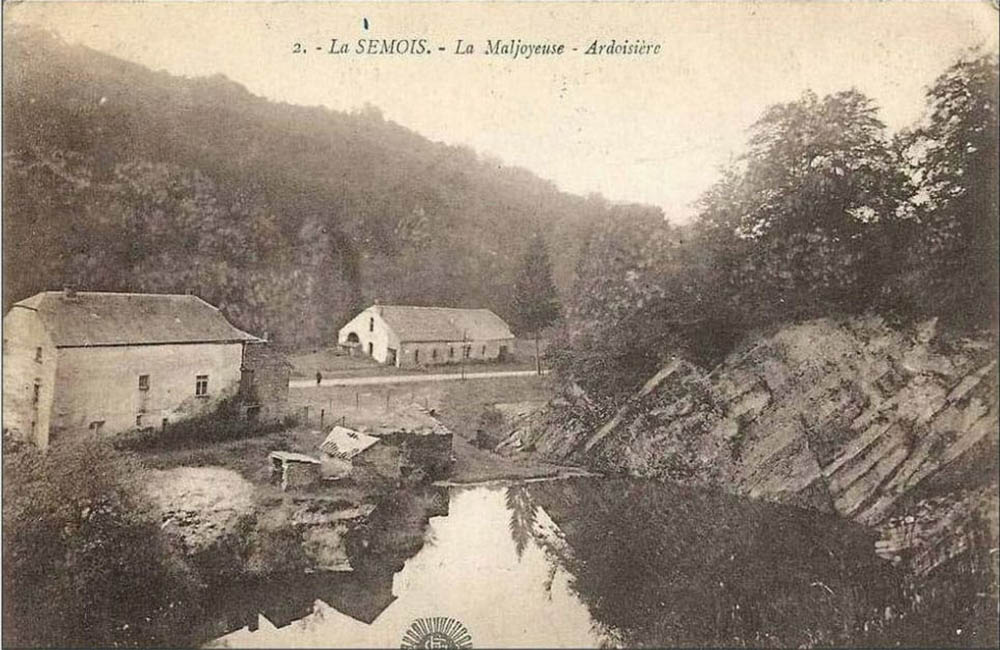

Le site vers 1905, peu avant le début de la construction du viaduc ferroviaire à sept arches. Les bâtiments de gauche sur la photo ont disparu lors de la construction du viaduc. On aperçoit au premier plan les rails servant à acheminer les déchets d’ardoises au bout du verdou de l’ardoisière de la Morépire. À droite, sous l’ancienne route qui mène à Saint-Médard, un aqueduc canalise le ruisseau d’Aise. La route au nord et sous le (futur) pont est la N884 en direction de Bertrix. Cette intersection routière est toujours la même aujourd’hui, mais rehaussée d’une dizaine de mètres. (photo originale Lenzen)

Le carrefour de la Maurépire est réaménagé et surélevé à l’occasion du chantier. À gauche sur la photo, l’ancienne route vers Bertrix et le remblai qui servira à la nouvelle route. À l’arrière-plan, l’ancienne route vers Saint-Médard et l’assiette de la nouvelle route. À droite, l’accès provisoire vers l’ardoisière et la voie Decauville (1908).

Premiers piliers et coffrage pour la construction des voûtes de travée du viaduc de la Maurépire (1908).

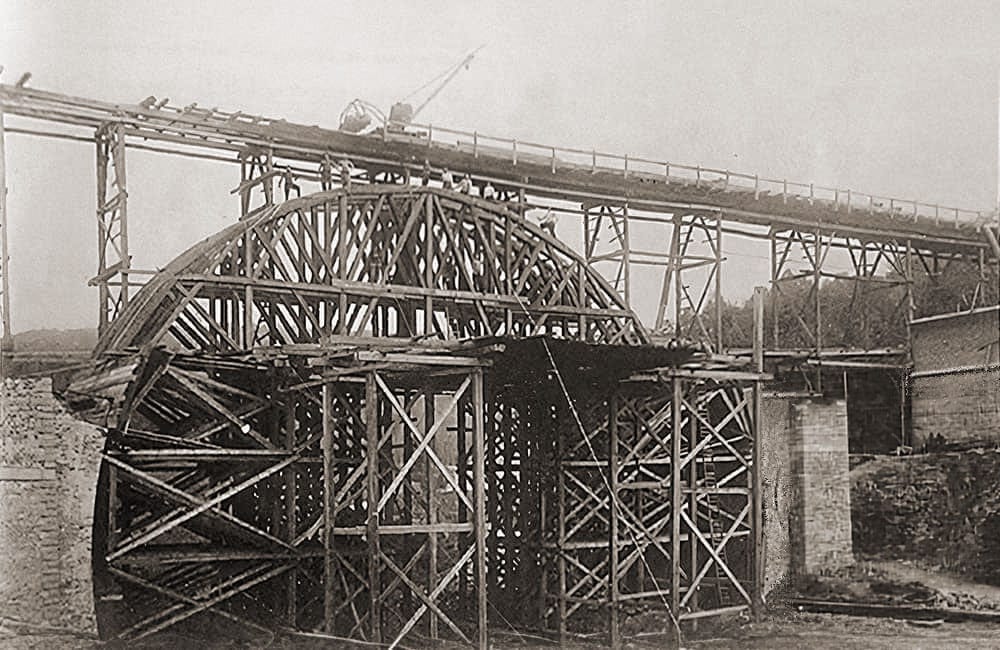

Bertrix : en août 1908, coffrage du viaduc de la Maurépire qui deviendra plus tard le pont de la Blanche.

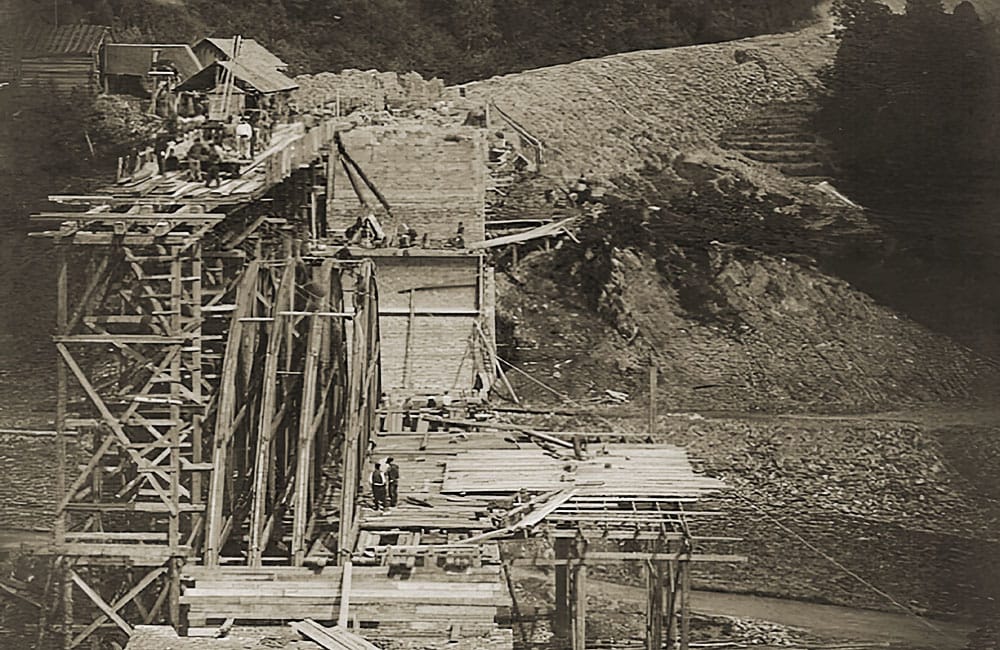

En 1909, l’ouvrage est en bonne voie de construction. En contre-bas, on distingue encore l’ancienne route vers Saint-Médard.

Le chantier est pratiquement terminé. Quelques ouvriers dégagent les derniers déblais non loin du « café de la Blanche » en 1912.

Le viaduc de la Maurépire à Bertrix en octobre 1912, terminé. Lors de sa construction, le carrefour a été rehaussé d’une dizaine de mètres.

Le pont a été construit symétriquement avec des arcs égaux à gauche et à droite de l’arc principal qui ne passait pas au-dessus de la route, mais au-dessus du ruisseau d’Aise.

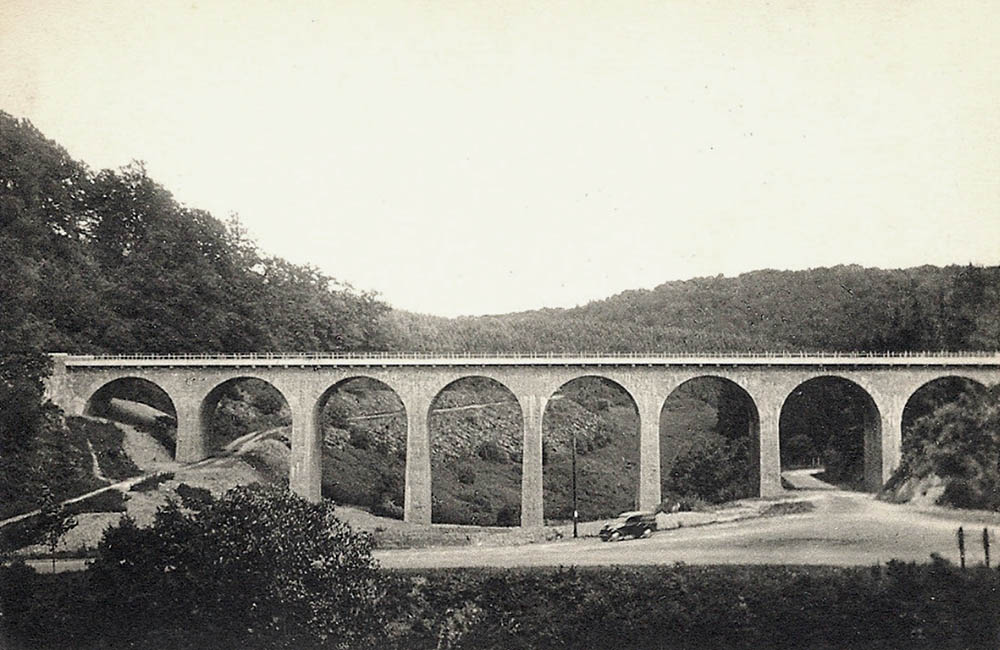

Le nouveau viaduc (depuis 1946)

Le nouveau pont de la Blanche en 1948. Le pont actuel comporte huit arches, à la différence de l’original. Il a été construit à partir de 1946, après quoi le trafic ferroviaire a repris vers Muno de 1949 à 1969.

Le pont de la Blanche aujourd’hui (vidéo de Patrick Thys, avril 2021)

De Maurépire à Linglé-Mortehan, le long de la vallée de l’Aise

La Goutelle de Duny

Terrassement pour l’assiette de la voie. Les déblais sont acheminés par wagonnets sur la voie Decauville.

Le pont de la Goutelle de Duny vers 1909 à l’époque de la construction du chemin de fer. Sur la route, une voie ferrée Decauville provisoire, utilisée pour le transport des matériaux. À droite, on peut distinguer la chapelle Sainte-Barbe.

Le pont de la Goutelle de Duny aujourd’hui (vers la route). On aperçoit la chapelle Sainte-Barbe située de l’autre côté de la route.

Le long de la route, la chapelle Sainte-Barbe (ici vers 1945), fait face au pont de la Goutelle de Duny.

La Maljoyeuse

L’ardoisière de La Maljoyeuse est rachetée par l’État en 1902 car le chantier pour la voie ferrée aura un impact significatif sur le site.

Construction du pont de la Maljoyeuse (aussi nommé du Vieux Pasay) en 1908 sur le site de l’ancienne carrière. Ici, le pied du mur de soutènement et le bas et de l’arche.

Construction du pont de la Maljoyeuse, un peu plus tard, en 1909. La voûte est posée sur un coffrage en bois.

Le pont de la Maljoyeuse aujourd’hui, avec sa magnifique voûte en fer à cheval et ses murailles de soutènement imposantes. (octobre 2023)

L’Ermitage ou la Goutelle Husson

Construction du pont de l’Ermitage, aussi appelé de la Goutelle Husson en 1909. À l’avant-plan, la voie Decauville. Les trois ponts qui jouxtent la nationale ont une voûte en fer à cheval et se prolongent par d’imposants murs de soutènement.

Malgré quelques traces d’infiltration, l’état de conservation de la voûte en fer à cheval en briques est remarquable.

Wilbauroche

Du côté de Wilbauroche, la ligne 163a enjambe la route qui mène de Saint-Médard à Herbeumont et le ruisseau d’Aise. Elle traverse également une partie des ardoisières de Wilbauroche. À cet endroit, de grands bouleversements seront nécessaires : une nouvelle route est tracée à flanc de colline qui surplombera l’ancienne, afin de permettre la construction du pont qui supportera l’assiette du chemin de fer. Un aqueduc permettra le passage du ruisseau. Le site sera profondément transformé à l’occasion du chantier qui mène vers la future gare de Cugnon-Mortehan.

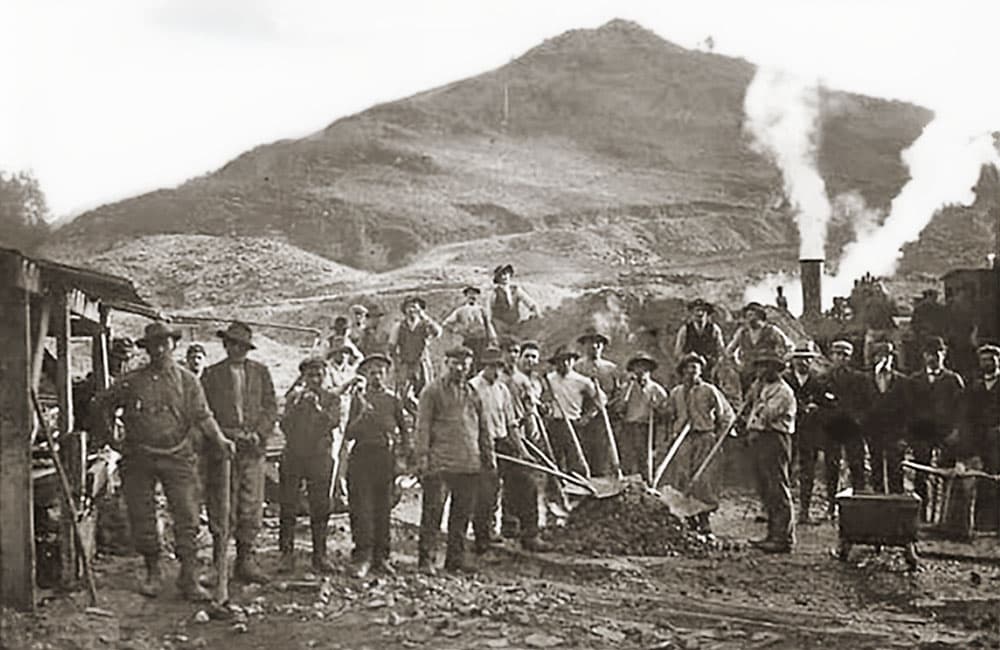

Wilbauroche : des ouvriers au broyeur en 1908, pendant la construction du chemin de fer. À l’arrière-plan, la Côte d’Aise.

Wilbauroche en 1908 : déplacement de la route des Ardoisières lors de la construction du chemin de fer. On distingue déjà le coffrage du futur pont sur la nouvelle route (à droite sur la photo). Le site des ardoisières sera profondément transformé lors du chantier de la nouvelle ligne ferroviaire.

Le pont de Wilbauroche vers 1909 à l’époque de la construction du chemin de fer. Au loin, la locomotive sur la voie Decauville utilisée pour le chantier. En contrebas, les bâtiments de l’ardoisière et de l’économat de Wilbauroche.

Sous le pont de Wilbauroche (direction Bertrix) en 1922. À droite, dans la vallée, le site désaffecté des ardoisières de Wilbauroche. On distingue au fond la Maljoyeuse, qui est alors le logement du chef de gare de Cugnon-Mortehan.

Le pont de Wilbauroche en 2019. Le chemin qu’on aperçoit à gauche surplombe les anciennes ardoisières de Wilbauroche et mène au site de l’ancienne gare de Cugnon-Mortehan.

La gare de Cugnon-Mortehan

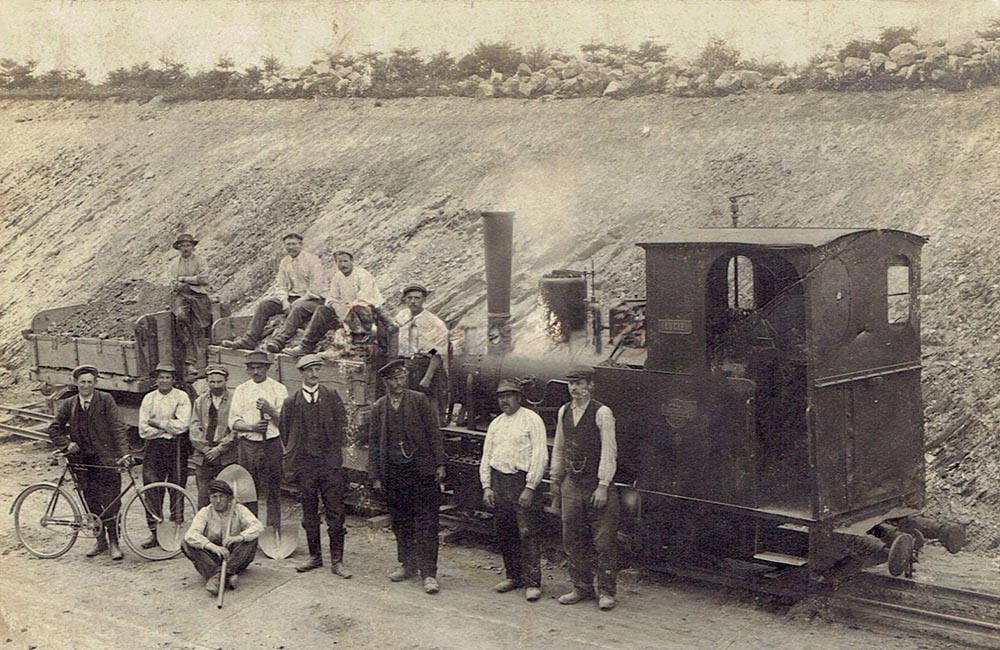

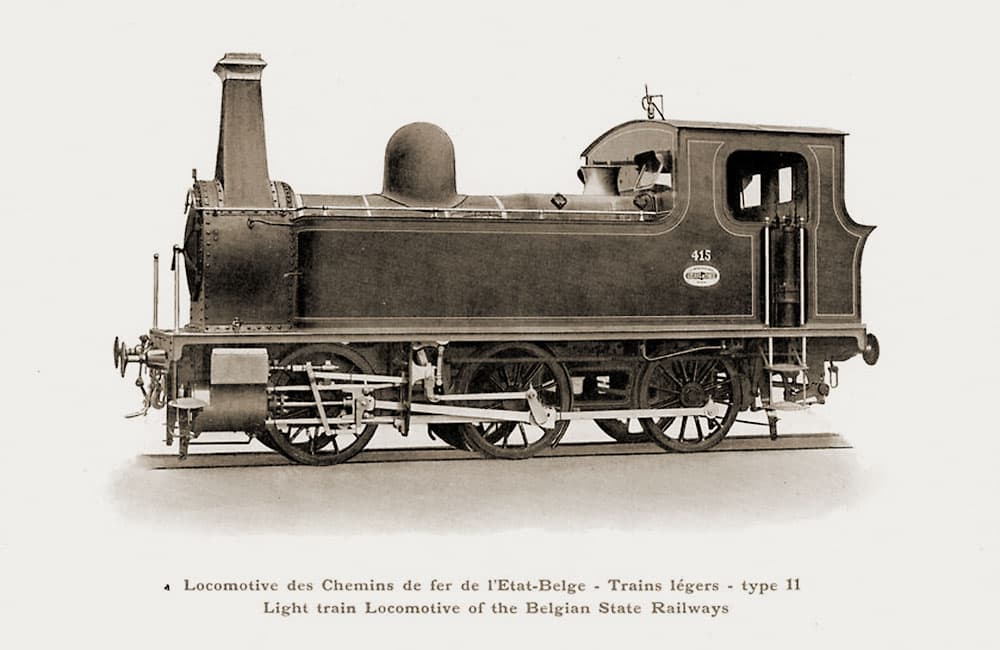

Locomotive annexe type 11 à la première gare de Cugnon-Mortehan (source : JC Delhez / 150 ans de train en Luxembourg belge). Cette prise de vue est vraisemblablement datée des années 1920. La gare était située en pleine nature, à mi-chemin entre le pont de Wilbauroche et le tunnel de Linglé qu’on devine à l’arrière-plan. Elle servait surtout au transport des ardoises extraites tout autour et du bois issu des forêts avoisinantes.

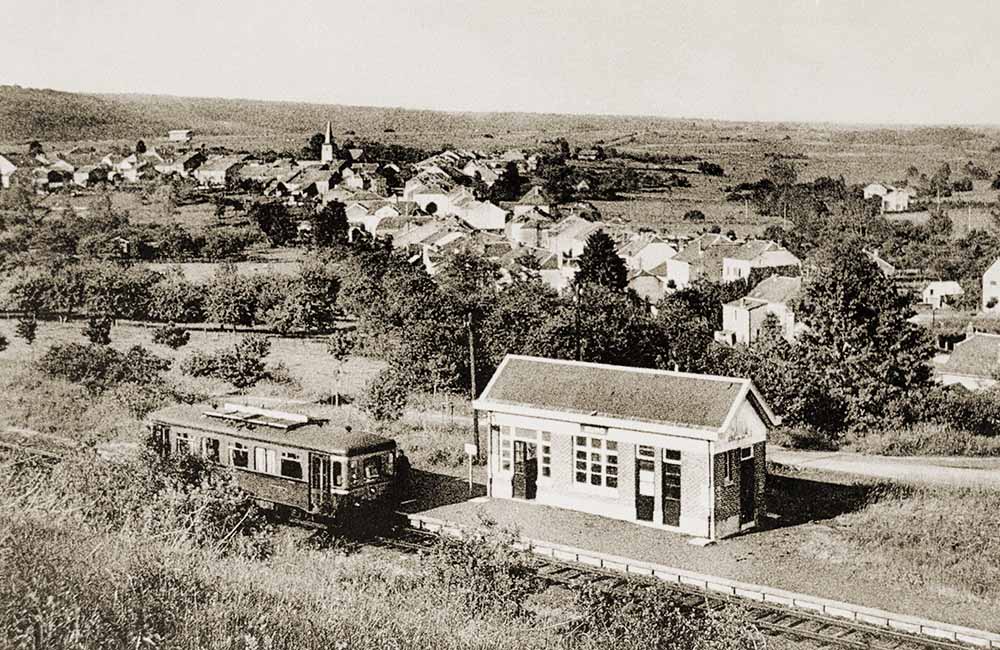

La nouvelle gare de Cugnon-Mortehan est érigée en 1939 et est en tout point identique à la gare de Muno, construite la même année. Prise de vue vers 1950 (document: Marc Plainchamp). Aujourd’hui, l’environnement a tellement changé qu’il faut connaître l’endroit pour savoir qu’il y avait autrefois là une gare. On peut encore apercevoir un quai de chargement dans les broussailles et les genêts.

La « nouvelle » gare de Cugnon-Mortehan dans les années ’50, avec sa cabine de téléphone public et sa nouvelle pancarte. Il y a très peu de voyageurs sur la ligne et la gare est particulièrement éloignée des villages alentour. Le transport de passagers sur la ligne 163a Bertrix – Muno cessera définitivement en 1959. Le dernier train de marchandises a circulé sur la voie le 26 mars 1969.

La Côte d’Aise

Lors de la construction du chemin de fer, les ouvriers sont logés dans des baraquements provisoires : ici, la baraque « des Italiens ».

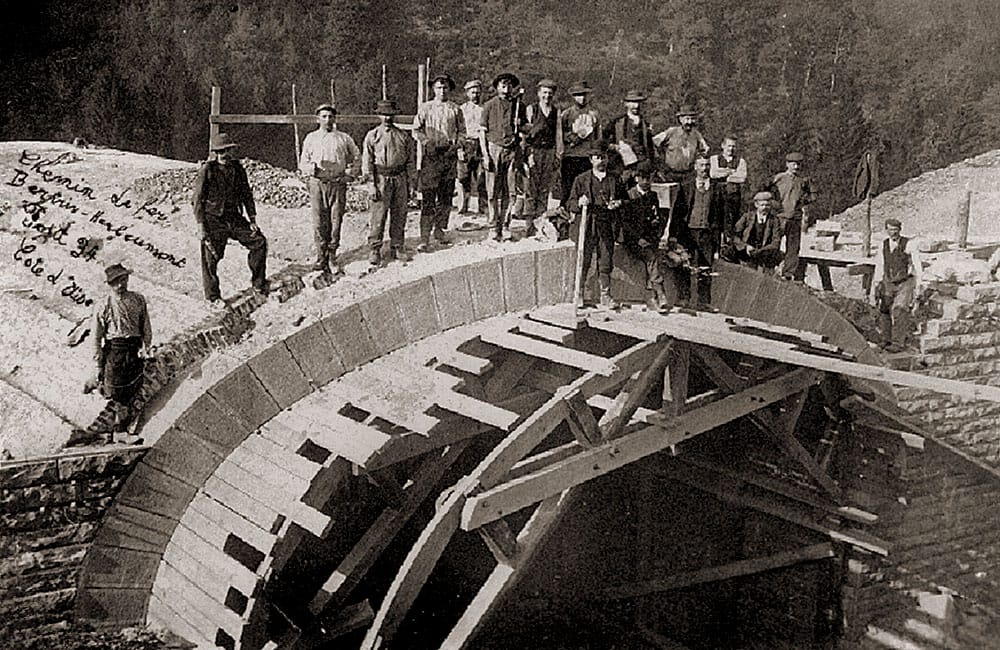

Des cheminots, des coffreurs, des maçons et trois contrôleurs de travaux lors de la construction du pont de la Côte d’Aise. Ce pont enjambe le chemin d’accès à la gare de Cugnon-Mortehan en venant de Linglé.

En avril 2024, le chantier de restauration du pont de la Côte d’Aise est en cours. Installation d’un nouveau manteau en béton.

Les murs de soutènement et les évacuations d’eau, précédemment envahis par les broussailles, réapparaissent..

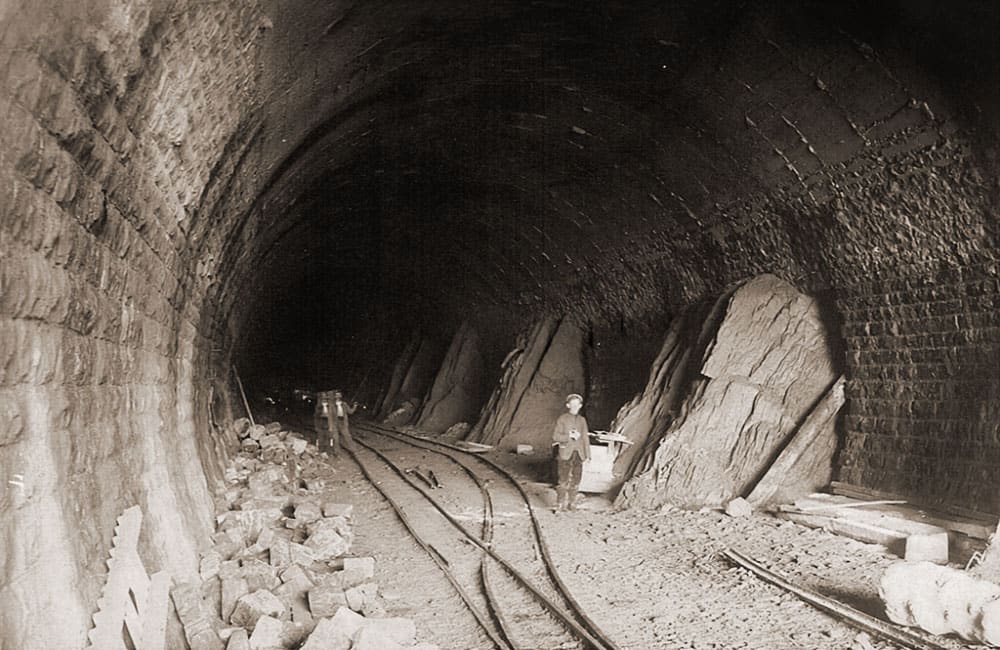

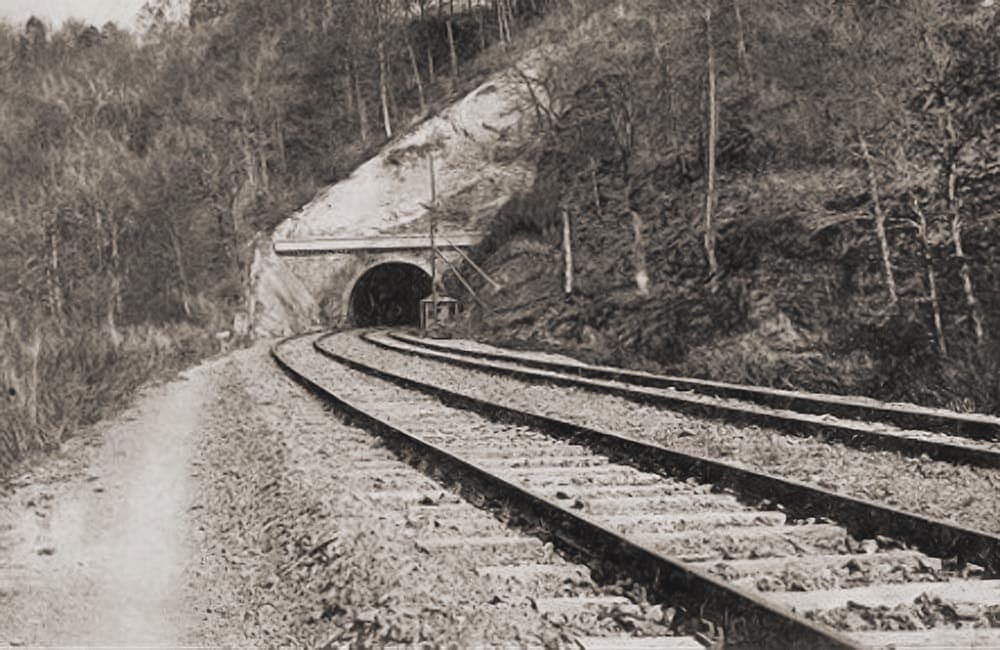

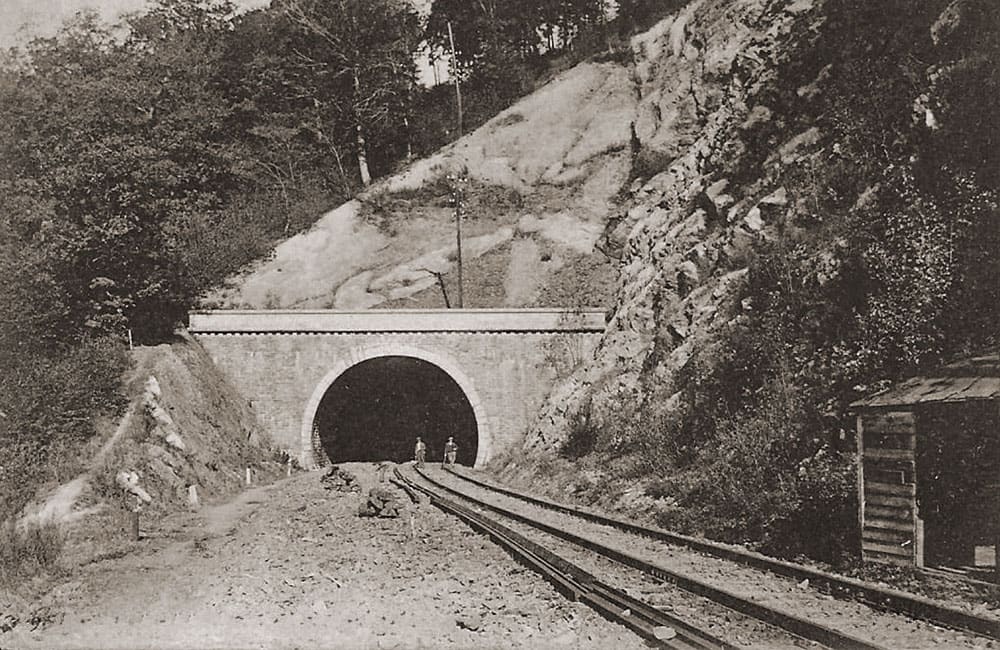

Le tunnel de Linglé

Situé dans une courbe sous le promontoire de la Roche aux Corbeaux et d’une longueur de 285 mètres, le tunnel de Linglé date de 1908. Il permet de rejoindre, depuis la gare de Cugnon-Mortehan, la Semois et, plus loin, la gare d’Herbeumont établie en talus et aujourd’hui disparue. C’est le tunnel le plus court de la ligne ferroviaire 163A. D’autres noms ont été donnés à ce passage souterrain : le tunnel d’Herbeumont, le tunnel de Mortehan, le tunnel de la Côte d’Aise, le tunnel de la Côte Champion.

Dans les années ’70, le tunnel devient une propriété privée. L’acquéreur désire y établir une champignonnière, mais ce projet ne verra jamais le jour. Depuis, des barrières y ont été installées pour empêcher la circulation de véhicules dans le tunnel.

Dans les années 1980, il a été utilisé par un fabricant de poudre à canon pour tester des munitions de gros calibre, le tunnel était alors complètement fermé du côté sud avec d’épaisses poutres de bois, tandis que le côté nord était accessible. À cette époque, on pouvait y voir une installation d’éclairage et un stand de tir d’artillerie. Quelques blocs en béton jonchés sur le sol à l’entrée du tunnel côté nord témoignent encore de cette activité.

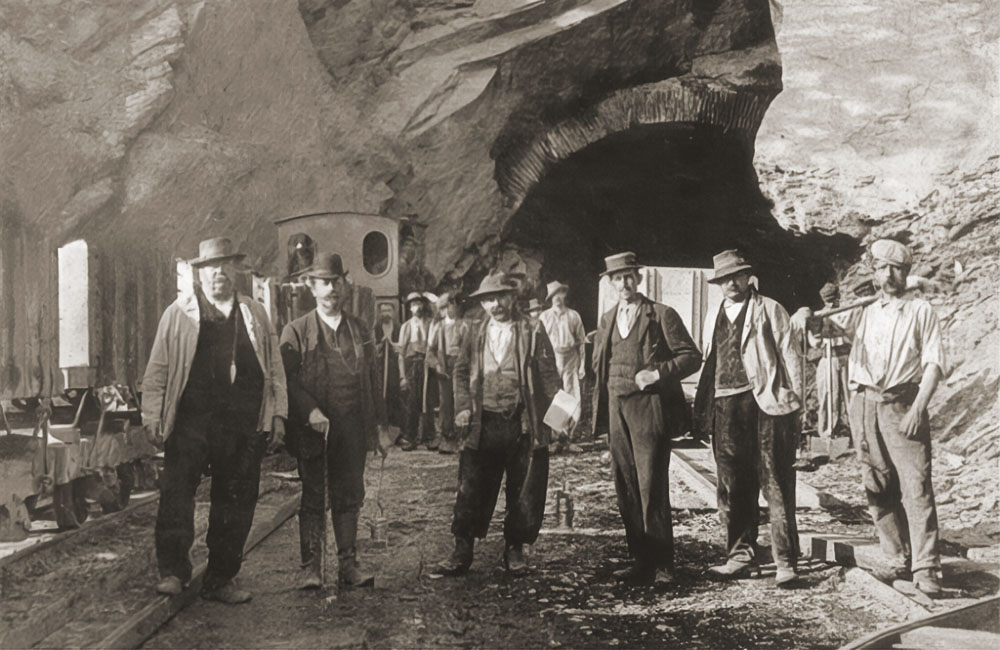

1908. Surveillants de chantier pour l’entrée du tunnel du Linglé, côté nord. L’arpenteur des chemins de fer Emile Joseph Dumont est présent sur ce cliché, le deuxième en partant de la gauche.

Les ouvriers posent devant leur petite locomotive de chantier sur la voie Decauville au tunnel de Linglé en 1908.

1919. Vue de l’entrée du tunnel de Linglé, côté sud. La ligne 163A Bertrix-Muno est encore à double voie.

L’entrée du tunnel de Linglé, côté sud, en 2023. Le RAVeL prévoyait de traverser le tunnel de Linglé de part en part malgré qu’il soit – encore aujourd’hui – situé sur une propriété privée.

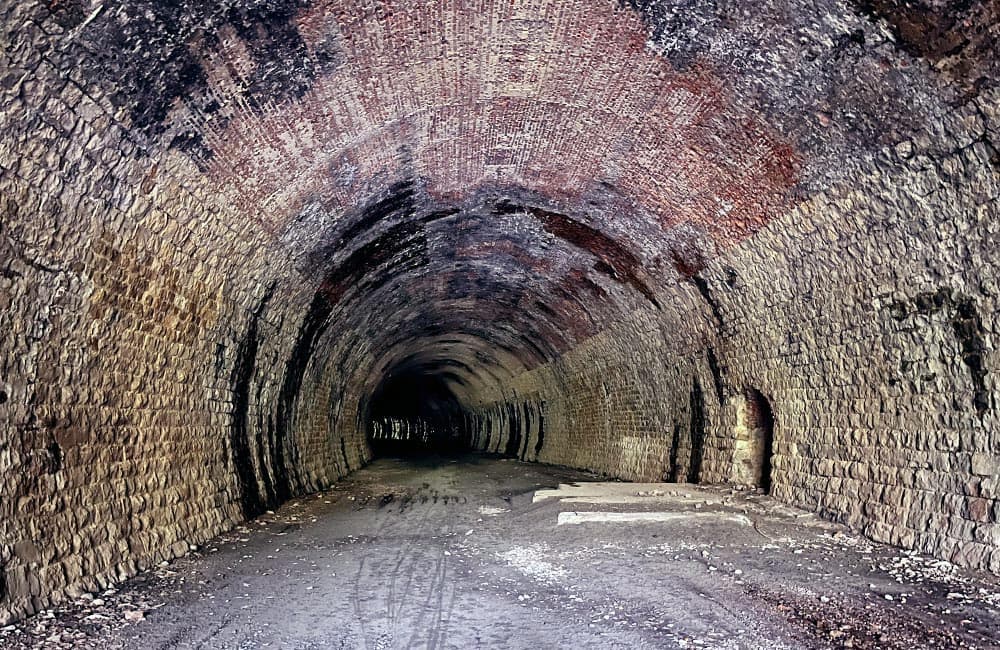

À l’intérieur du tunnel de Linglé, on remarque l’excellent état de conservation de la voûte, contrairement au tunnel des Conques, qui relie Hermeumont à Sainte-Cécile.

Herbeumont

La traversée du village d’Herbeumont représentait un défi majeur pour la construction de la ligne. Le chantier était confronté à des difficultés diverses : présence d’habitations, relief très irrégulier, etc. Ceci poussa les concepteurs, dans un premier temps, à imaginer un tunnel sous le village pour rejoindre la vallée de la Semois à Conques, mais finalement c’est une voie en surface qui sera adoptée. Elle contournera légèrement le centre d’Herbeumont dans une tranchée profonde parsemée d’ouvrages d’art : murailles de soutènement pour éviter l’effondrement des habitations situées le long de la voie, pont de la Garenne, pont Rue du Château.

L’effondrement d’une partie du cimetière dans la tranchée lors de son excavation illustre bien la difficulté que représentent de tels travaux dans une zone habitée. Pendant toute la durée du chantier, plusieurs passerelles provisoires seront érigées pour permettre la poursuite de la circulation au sein du village, en attendant la mise en service des ponts définitifs.

Herbeumont : coffrage et début de construction pour le pont de la Garenne, en 1908. La proximité des maisons rendait le chantier bien plus délicat au cœur du village.

Terrassement délicat pour la préparation du chantier, ici au niveau du futur pont de la Garenne, en 1908. La traversée du village pourrait conduire à l’affaissement ou la destruction de maisons.

Une passerelle provisoire est installée rue Pont du Château pour relier les deux parties du village lors de la construction de la ligne ferroviaire. Elle sera remplacée par le pont définitif.

Lors de l’excavation de la tranchée qui traverse le village, les déblais sont acheminés par wagonnets sur la voie Decauville installée tout au long du chantier.

Le lit de la voie est creusé dans la roche à Herbeumont, vu depuis le pont de secours pendant les travaux de 1909. On remarque le premier échafaudage d’un mur de soutènement en construction qui existe toujours aujourd’hui.

Lors de la construction de la ligne, de nombreux aqueducs sont prévus pour permettre l’écoulement des eaux de surface.

La ligne ferroviaire 163a est pourvue d’une trentaine d’aqueducs, pour la plupart discrets, pour permettre l’évacuation des eaux et le passage des cours d’eau.

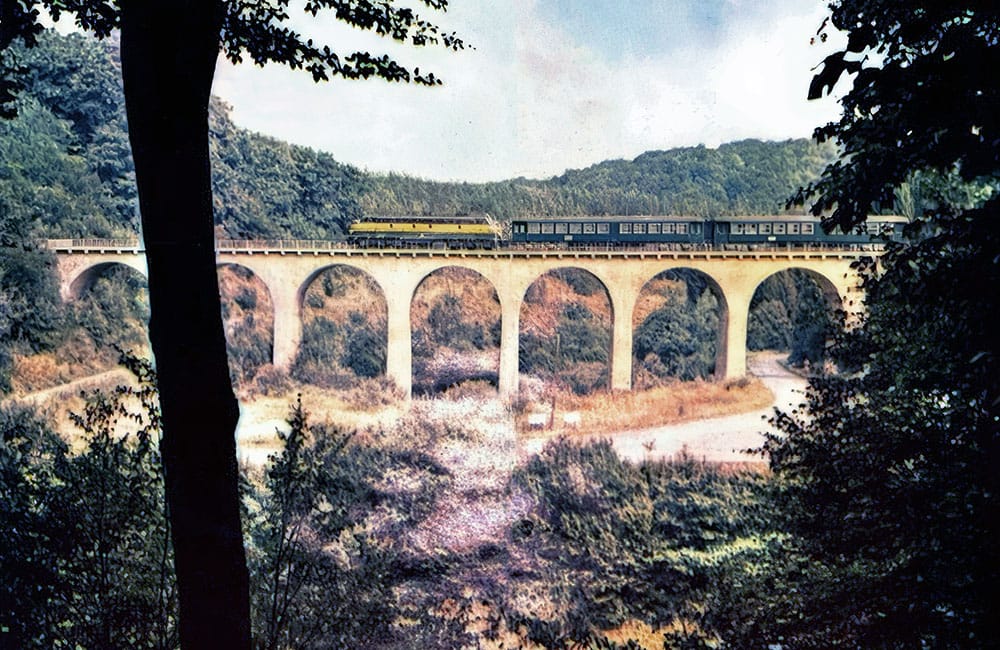

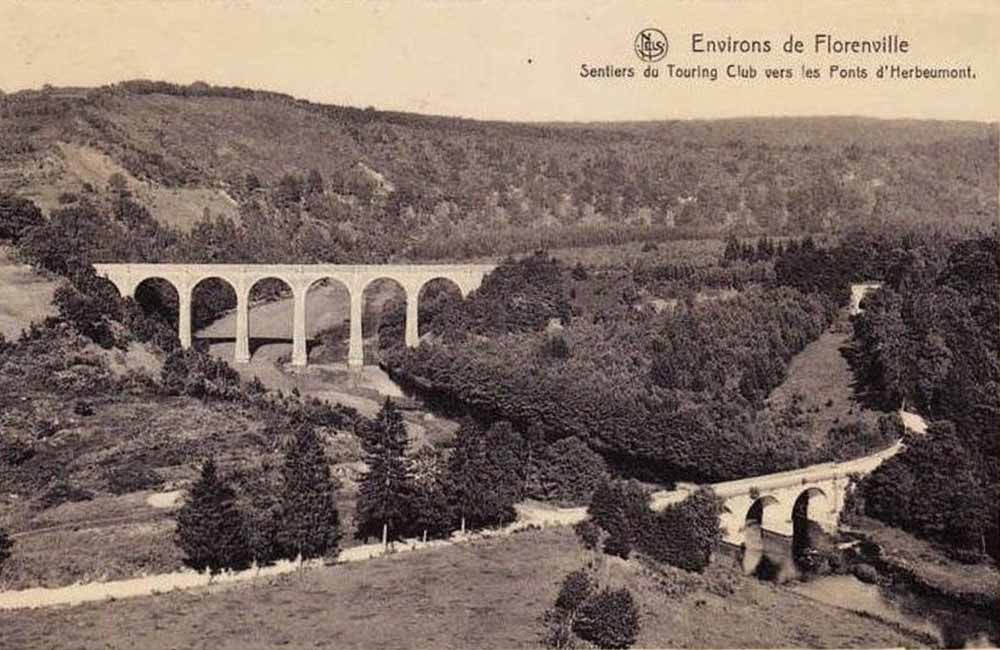

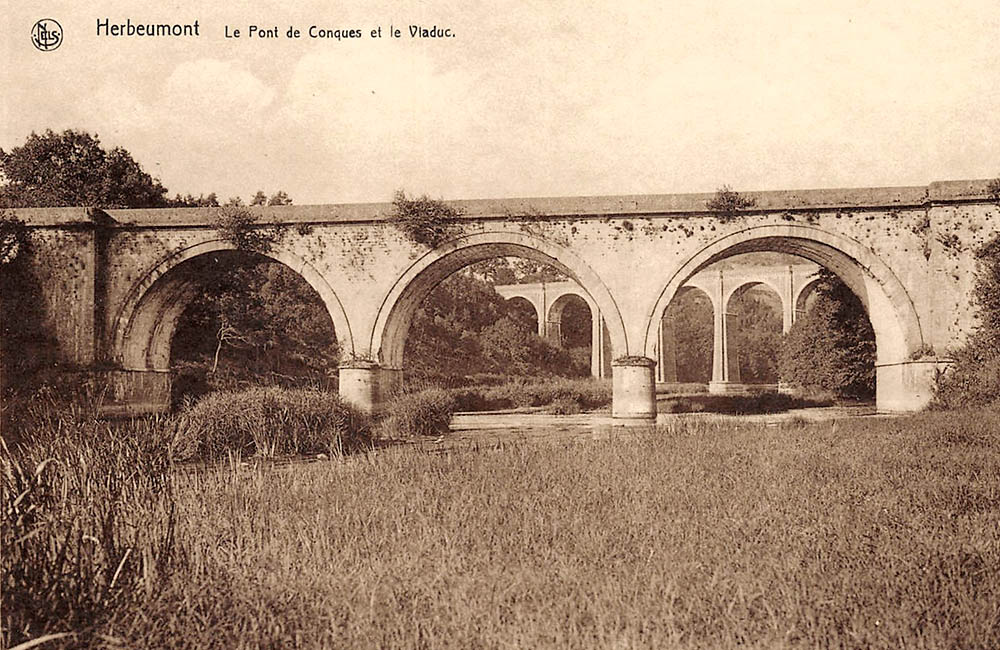

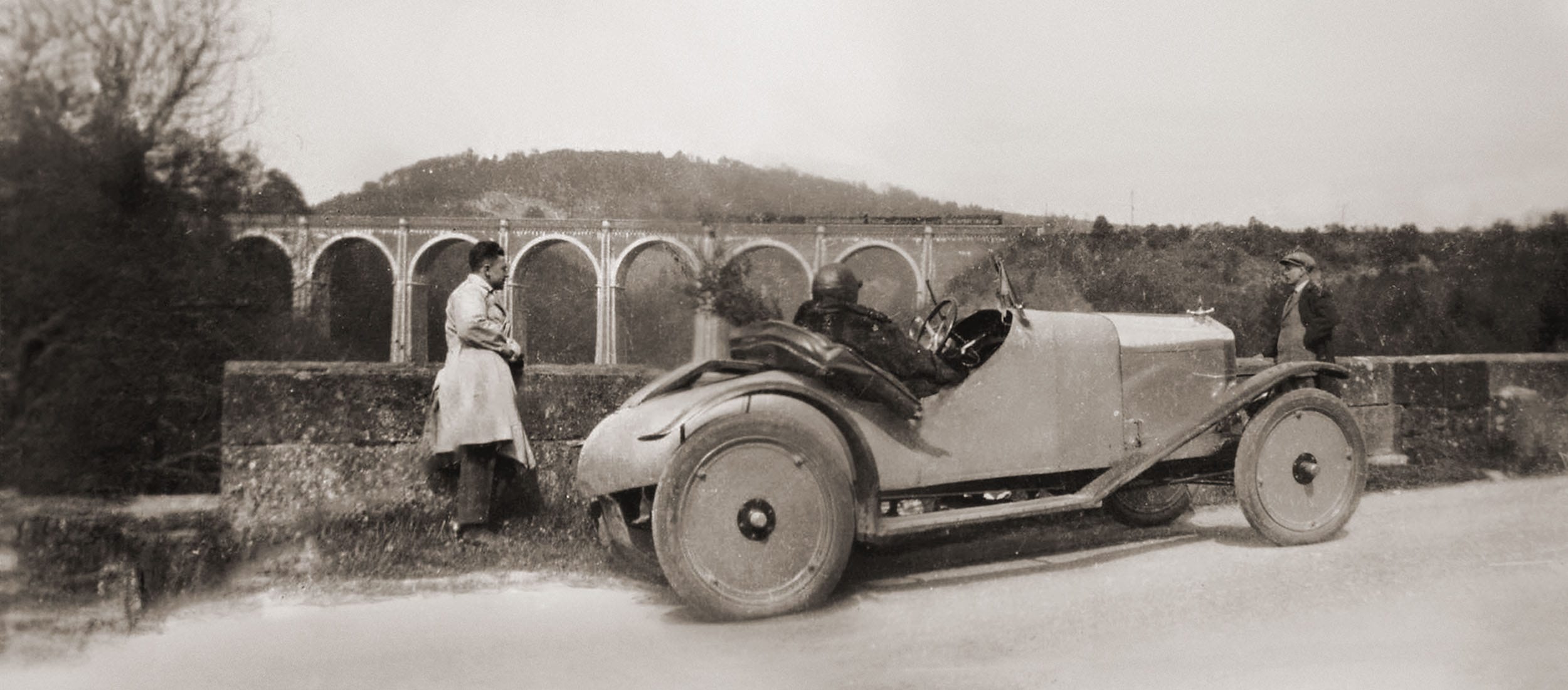

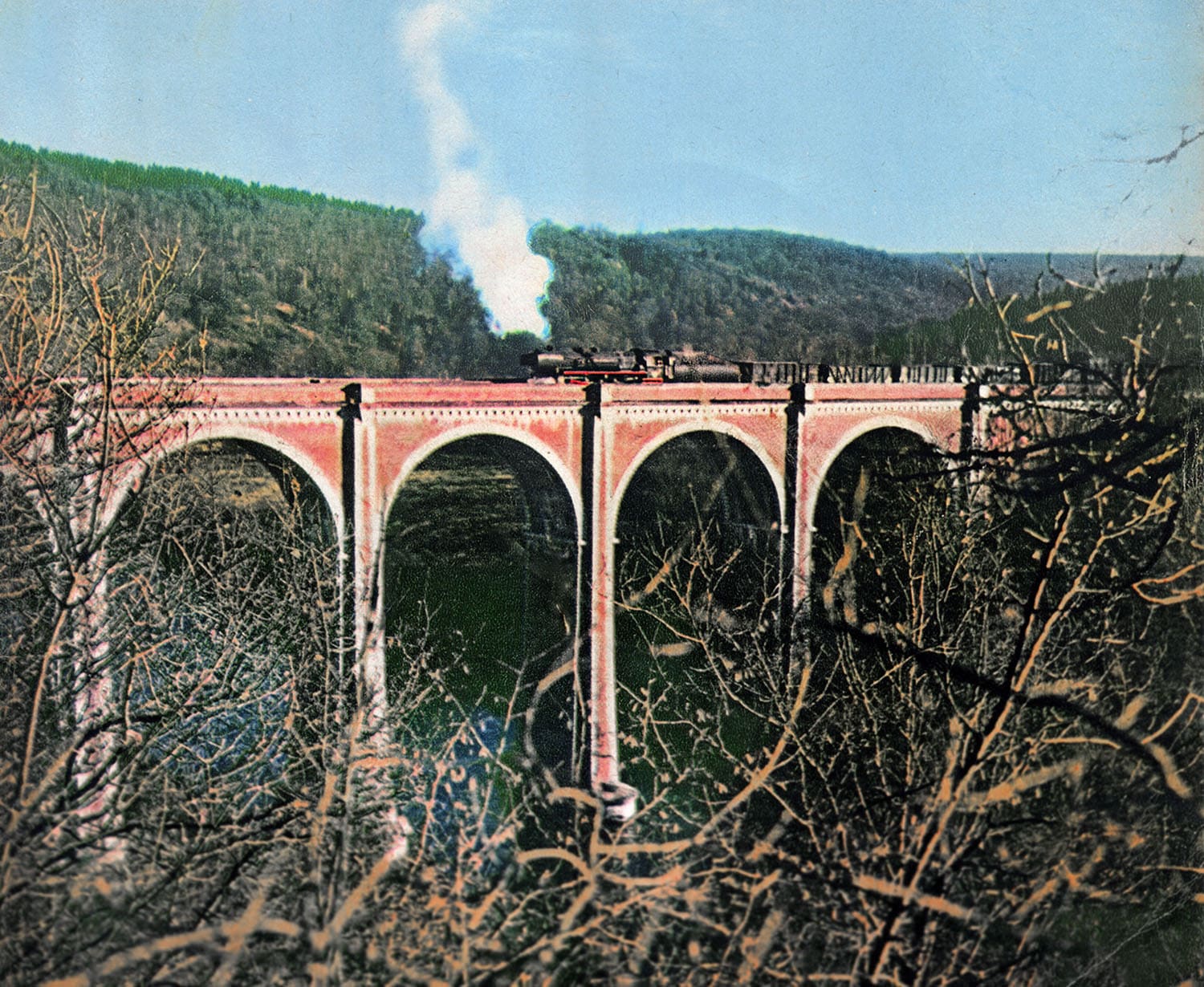

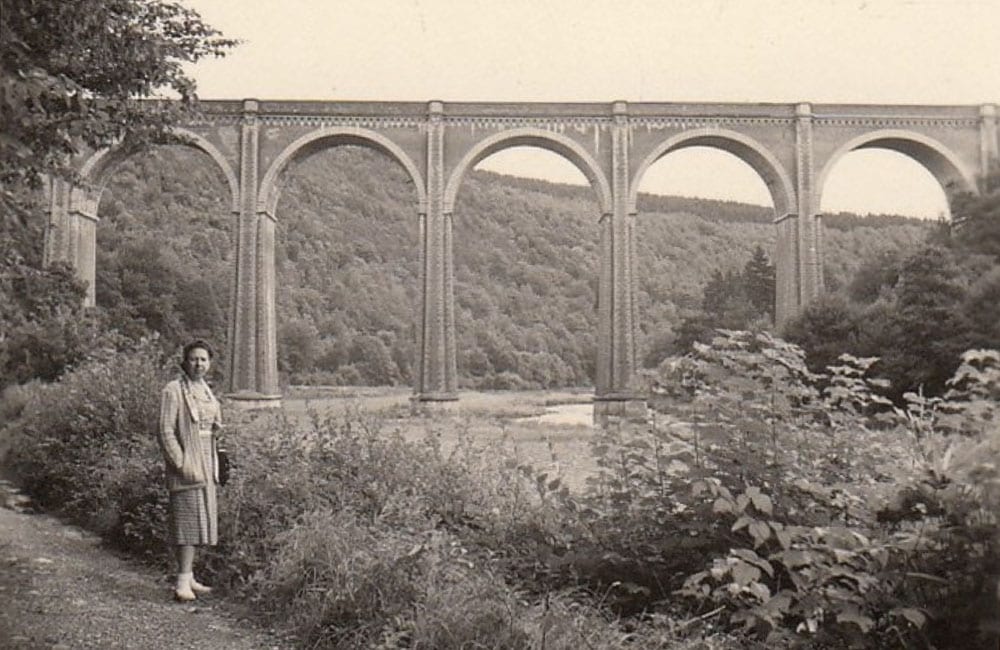

Le viaduc de Conques

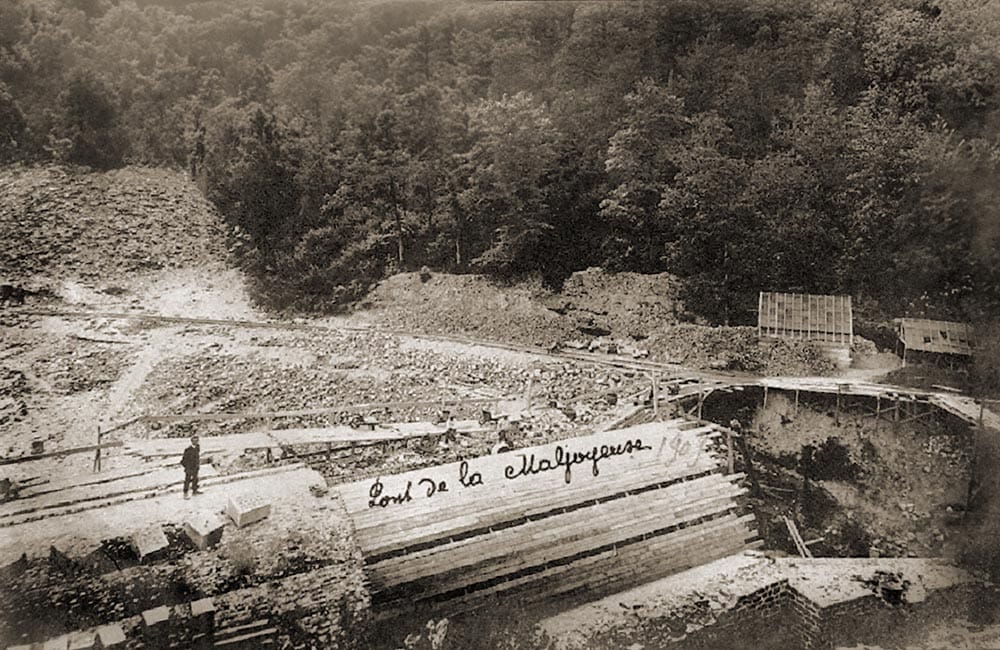

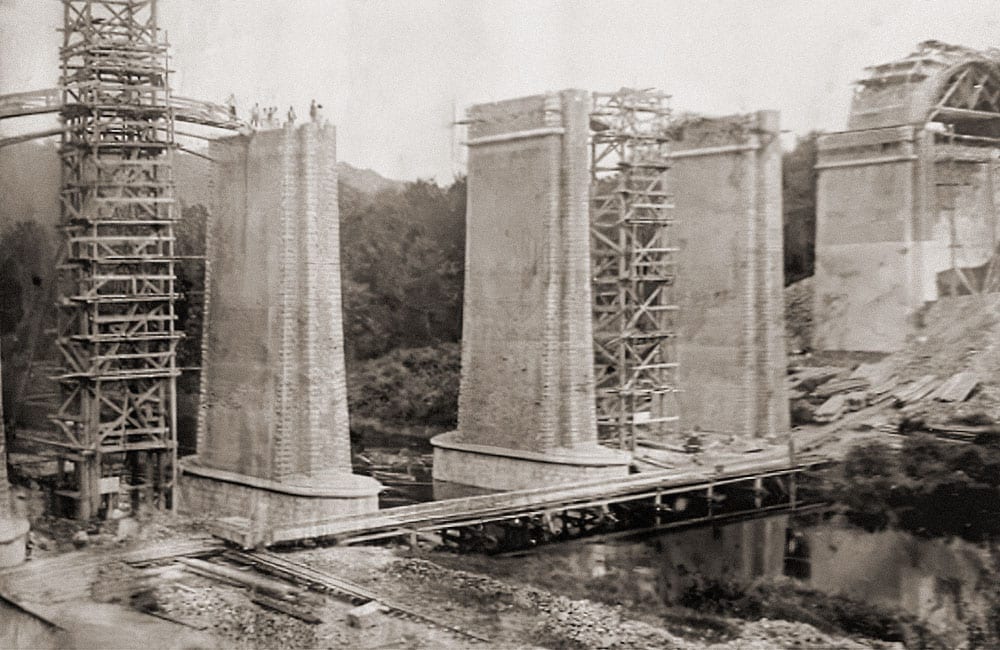

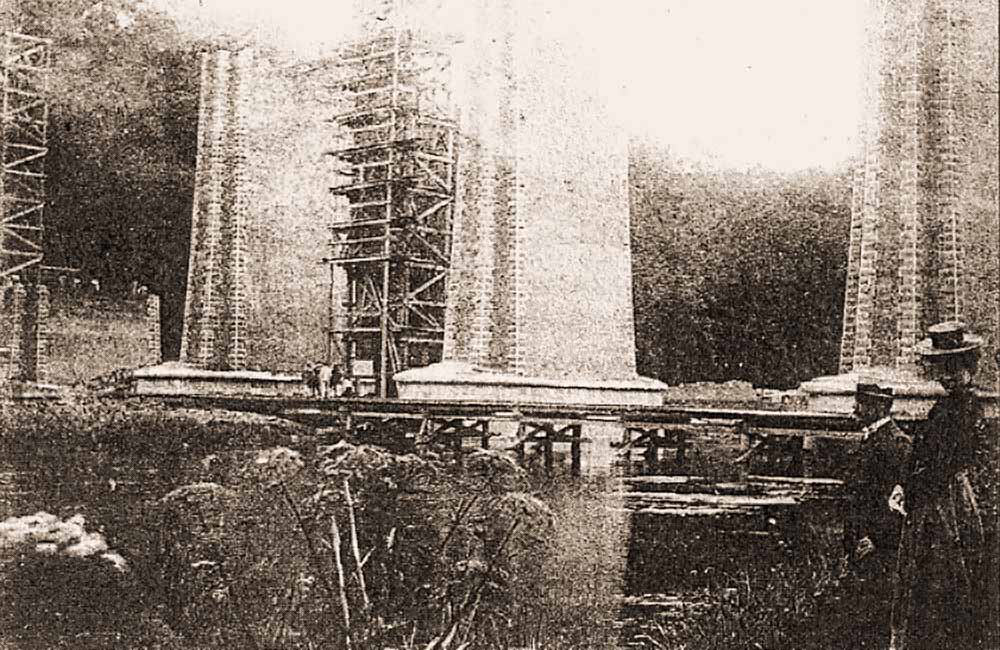

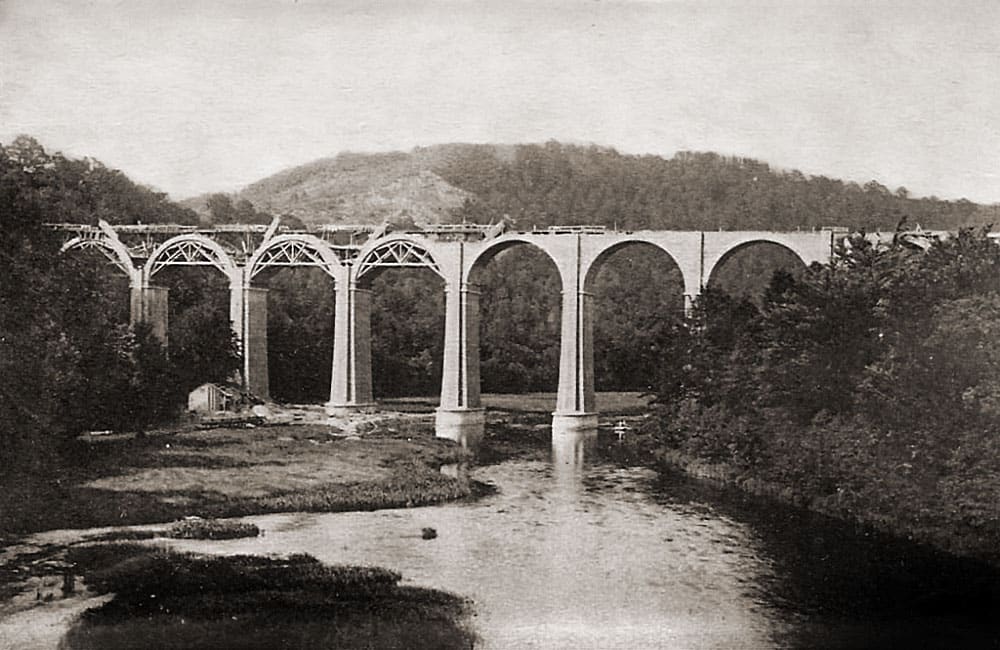

Afin de franchir la vallée encaissée de la Semois, un viaduc en brique de 38 mètres de haut, 160 mètres de long et composé de 7 travées en arc sera construit à Conques (Herbeumont). Le plan a été établi en 1899. Une passerelle temporaire avec des voies Decauville est construite sur la Semois. La construction proprement dite du viaduc commence début 1902. Le chantier progresse très rapidement : en septembre 1902, déjà 3 piliers se dressent haut dans l’échafaudage et en décembre 1902 il ne reste plus que deux arches à finir.

En 1903, le viaduc est terminé. Environ 9 millions de briques ont été utilisées. La travée à sept arches enjambe maintenant complètement la vallée de la Semois. En 1940, les Français dynamitent une travée du viaduc afin de retarder la progression allemande, mais elle sera reconstruite très rapidement pour approvisionner l’occupant en France.

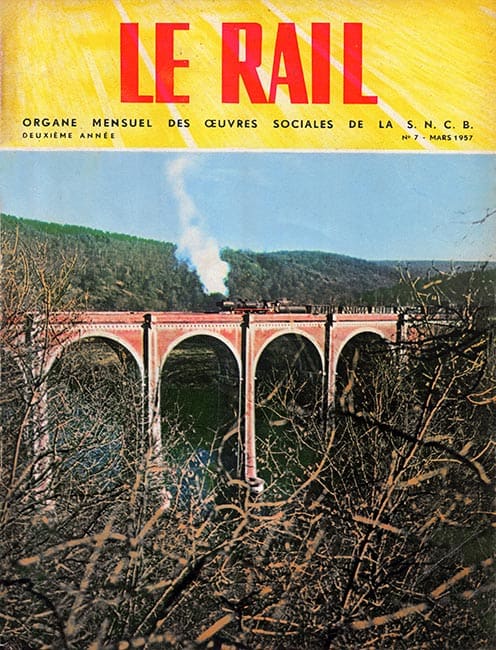

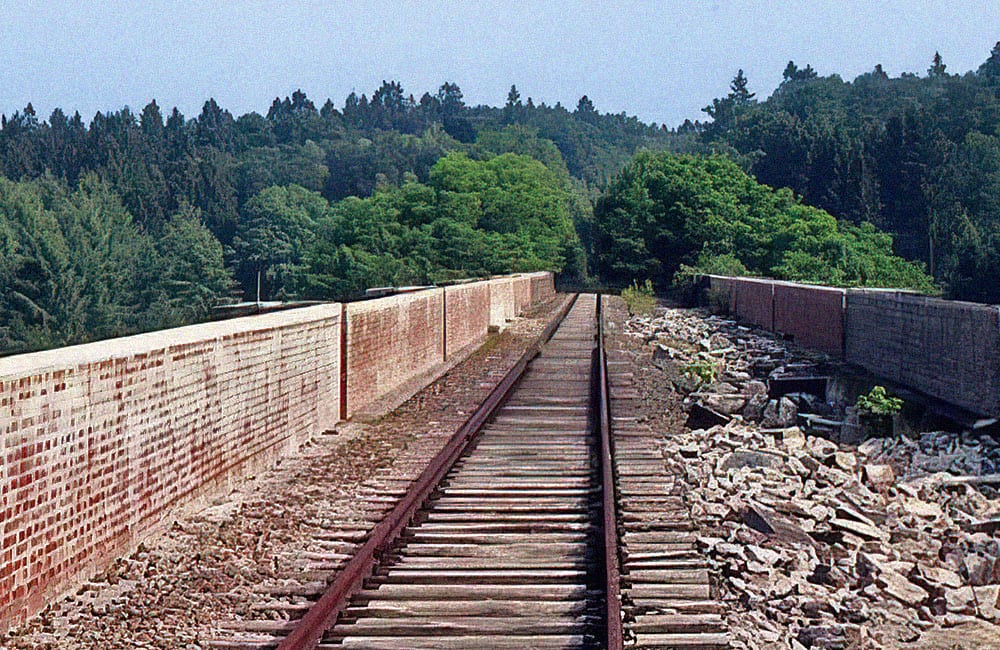

Le viaduc de Conques est un des ouvrages d’art les plus majestueux de l’Ardenne. Cependant, faute d’entretien, son état s’est fortement dégradé depuis plusieurs décennies. Une restauration en profondeur du viaduc était indispensable pour maintenir ce monument exceptionnel. La rénovation a débuté en 2020 et a duré deux ans. Un nouveau tablier a été posé, une travée a été également rénovée et de nouveaux garde-corps métalliques ont été installés.

Couverture du magazine « Le Rail », organe mensuel des œuvres sociales de la SNCB paru en mars 1957, illustré par un train à vapeur type 26 sur le viaduc de Conques à Herbeumont. (Prise vue par Delise vers 1955).

Construction du viaduc de Conques à Herbeumont en 1902. Au bas des piliers, on aperçoit la passerelle temporaire et sa voie Decauville qui servait à l’acheminement des matériaux.

1930 : vue sur le viaduc et l’ancien pont routier de Conques qui sera remplacé dans les années ’50 par le pont actuel.

En mai 1940, le viaduc est partiellement dynamité par les Français pour empêcher la progression allemande. Comme on peut le voir ici, une travée est complètement détruite. Les décombres de la travée détruite gisent encore aujourd’hui au pied des piliers.

Le lit de la voie unique subsistante en juillet 1971. En 2003, le parapet en pierre naturelle du viaduc de Conques sera démoli, sa restauration étant jugée trop onéreuse.

Reportage de TVLux à propos de la rénovation du viaduc de Conques (2020).

Reportage de TVLux-Altitude 120 après la rénovation du viaduc de Conques (2022).

D’Herbeumont vers Sainte-Cécile :

pont ferroviaire et tunnel de Conques

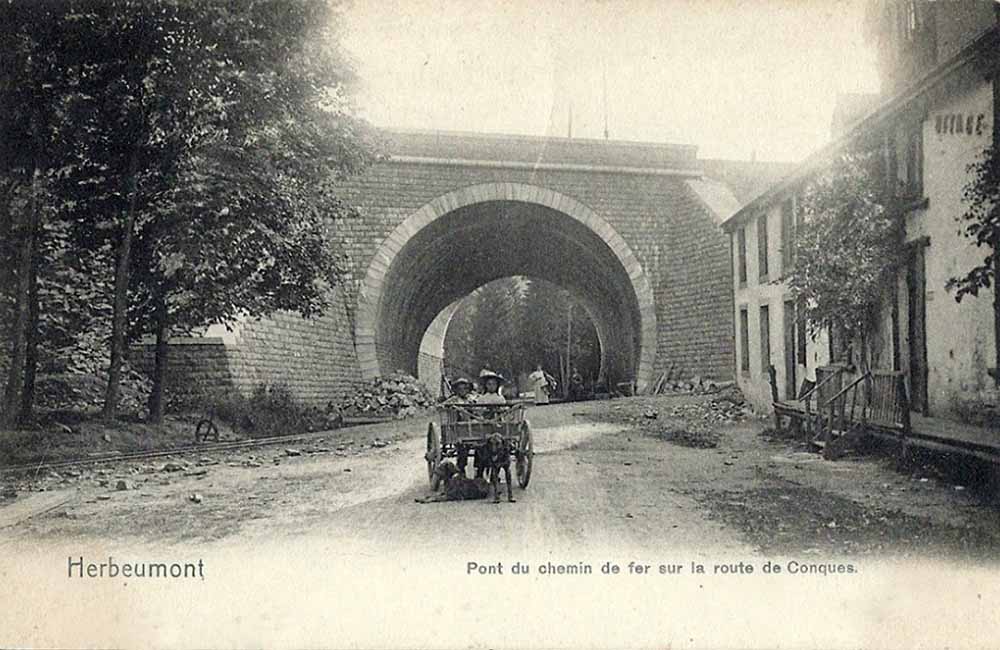

Le pont ferroviaire de Conques

Fin de chantier pour le pont ferroviaire de Conques, sur la route vers Sainte-Cécile. À l’avant-plan, un attelage à chiens, très courant à l’époque.

Le tunnel de Conques ou tunnel de Sainte-Cécile

Le tunnel des Conques, aussi appelé tunnel de Sainte-Cécile, relie Herbeumont à Sainte-Cécile en passant sous les sommets du massif des Conques. Il est totalement rectiligne.

Ce tunnel ferroviaire, construit de 1900 à 1904, était autrefois le plus long de Belgique avec ses 1357 mètres de longueur. Aujourd’hui, sa voûte en briques est dans un état de délabrement avancé, à tel point que la commune de Florenville a officiellement fermé l’ouvrage d’art en 2004 par mesure de sécurité. Par endroits, des plaques entières de briques jonchent le sol, ce qui, au-delà du danger de chute de pierres, rend la traversée encore plus périlleuse. Des projets de rénovation du tunnel ont été introduits, mais ils n’ont jamais abouti, faute de moyens.

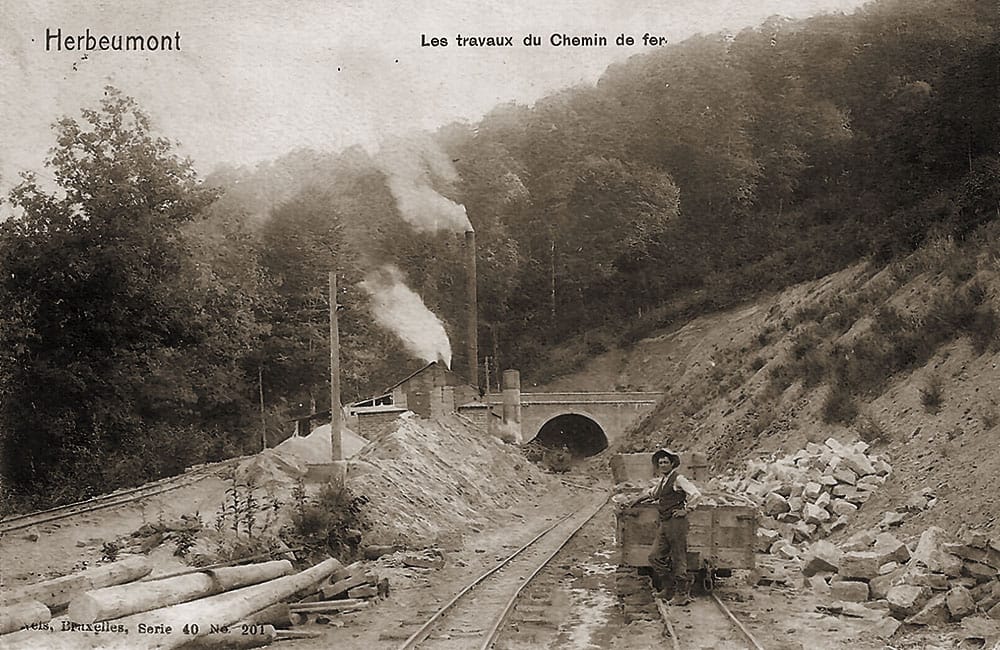

La construction du tunnel des Conques, qui relie Herbeumont à Sainte-Cécile a commencé en 1900 et a duré quatre ans.

Le tunnel en 1904. Lors de sa construction, des ateliers temporaires ont été installés à proximité du tunnel pour cuire les briques et préparer le mortier pour la construction de la voûte. Les travaux de maçonnerie durent jusqu’à l’été 1904.

De Sainte-Cécile à Muno

Sur le trajet de la ligne 163A, le massif des Conques est le dernier d’Ardenne. À la sortie du tunnel, la ligne arrive maintenant en Gaume, dans le village de Sainte-Cécile. Quelques ouvrages d’art parsèment encore le tracé, mais ils sont moins nombreux et moins spectaculaires, car le relief est moins accidenté. Sur le site de la gare perdue de Sainte-Cécile, il ne reste que quelques pavés. Entre l’ancienne gare de Sainte-Cécile et Muno, la voie ferrée a été asphaltée pour donner naissance au premier tronçon de RAVeL de Belgique.

De très nombreux ouvrages d’art ont été nécessaires pour la ligne 163A. Ici, le coffrage et la construction en 1908 du pont du Heineau, à Sainte-Cécile.

Vers 1910 : le pont du Heineau à Sainte-Cécile, terminé. Le ballast définitif n’est pas encore posé mais la voie Decauville y passe déjà pour acheminer les matériaux pour le chantier vers Muno.

Pont du chemin de fer qui surplombait la route vers Chassepierre et Florenville, vers 1910. Ce pont a aujourd’hui disparu.

Train de marchandises à la gare de Sainte-Cécile en 1955. Ces locomotives à vapeur type 26 serviront jusqu’en 1962. De la gare, il ne reste que quelques pavés au sol.

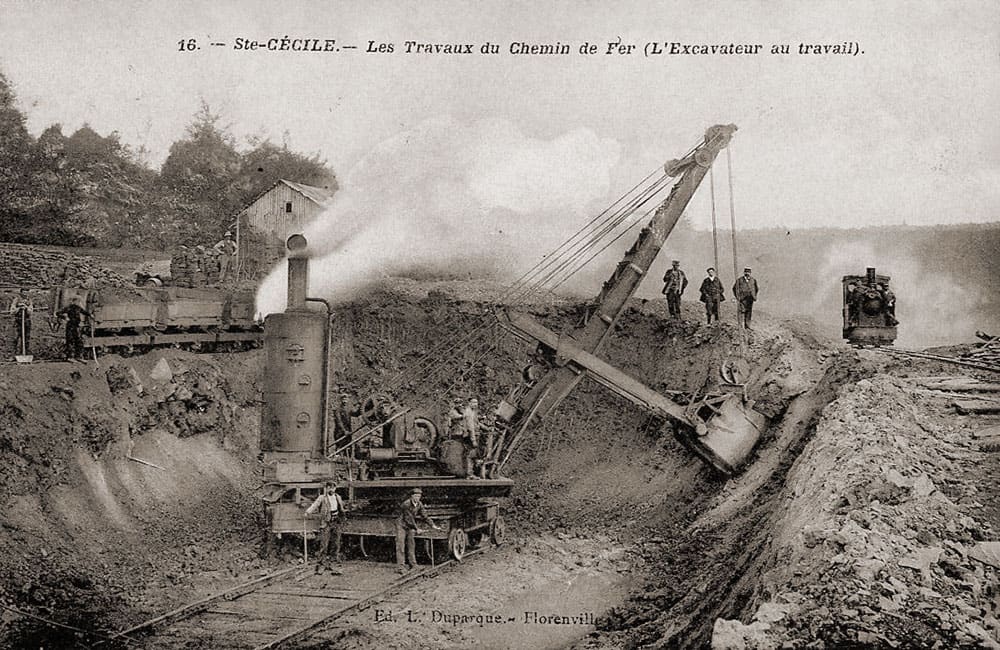

L’excavatrice à vapeur au travail entre Sainte-Cécile et Muno lors de la construction de la voie ferrée.

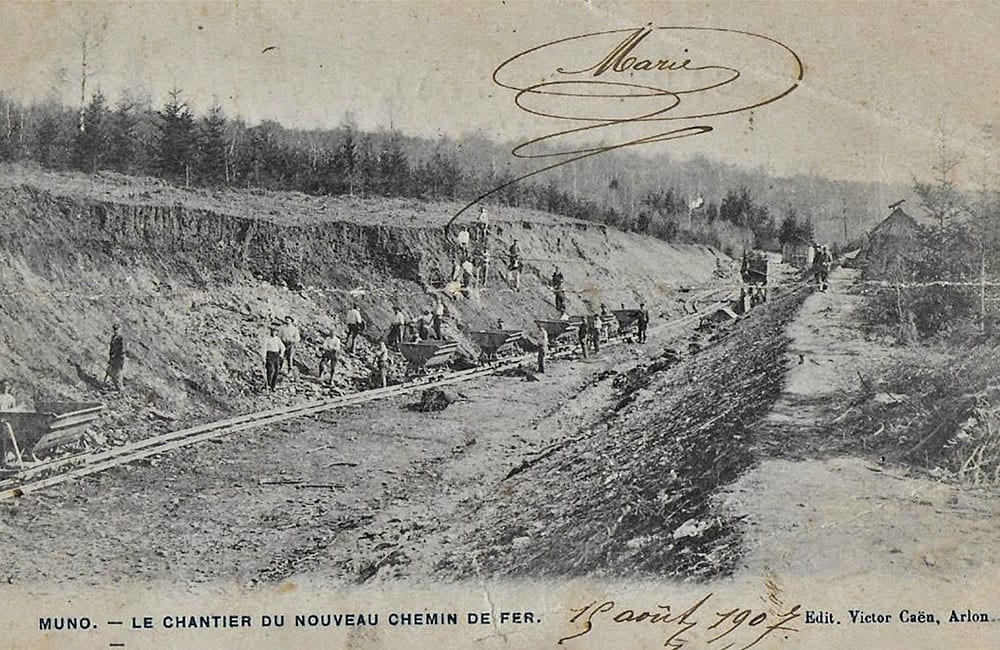

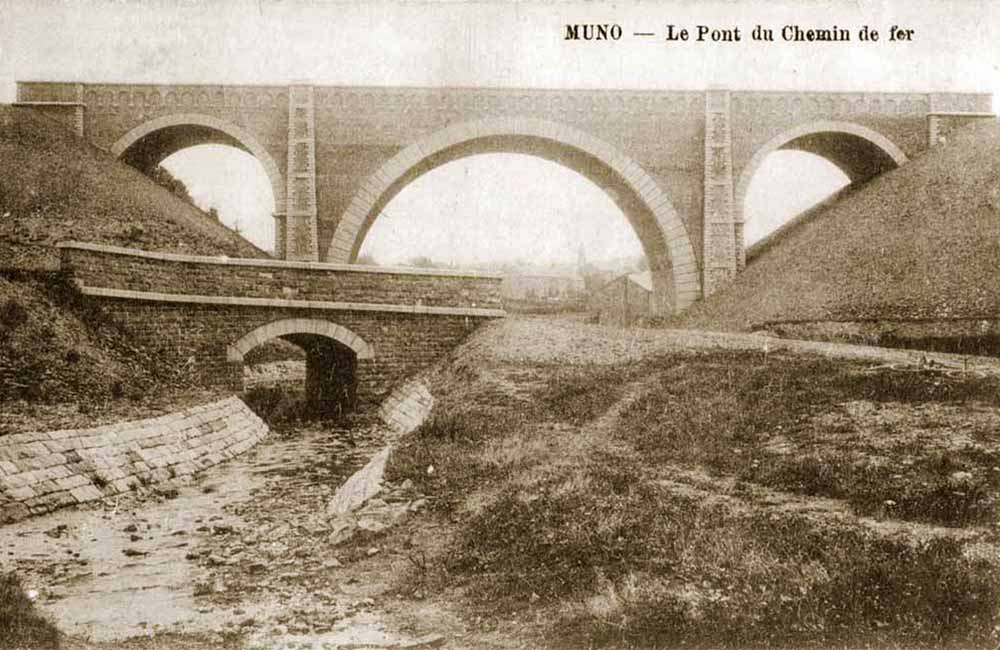

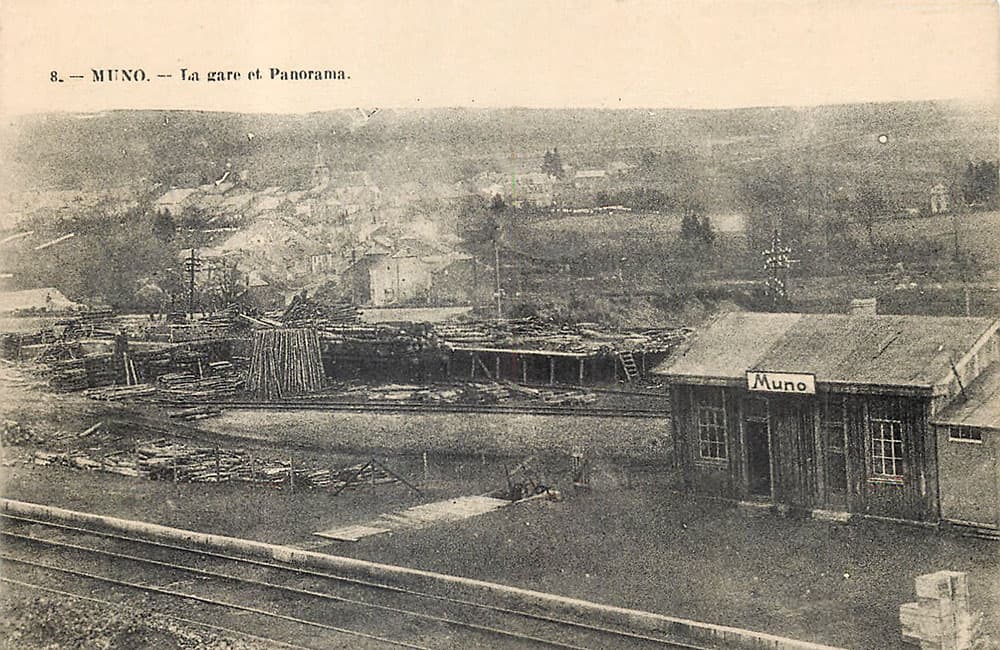

Muno

Construction du viaduc de Muno, vers 1911. Une passerelle provisoire en bois enjambe la vallée pour supporter la voie Decauville.

En 1914, des soldats allemands posent devant le viaduc. Ils seront chargés de rétablir rapidement la liaison vers Messempré et Carignan.

Septembre 1914. Les allemands rétablissent la liaison vers Messempré en trois semaines. Cette ligne alimentera le front en France occupée durant toute la guerre 14-18.

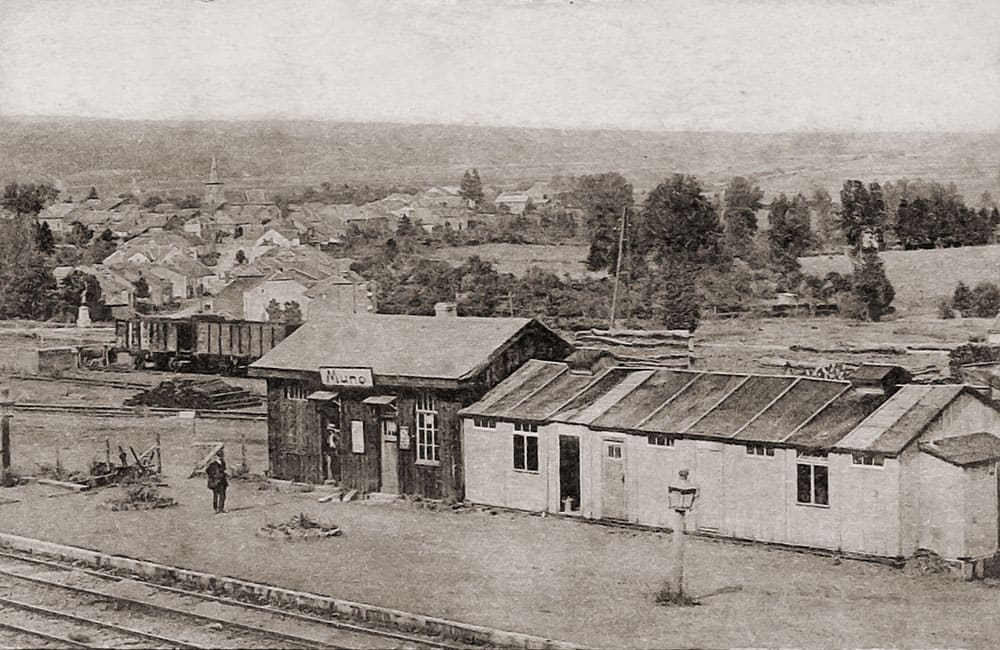

En 1918, les Français démontent 2 km de voie vers Carignan pour éviter le retour des Allemands. Muno devient alors le terminus de la ligne 163A en temps de paix. Sur cette prise de vue, vers 1920, on peut voir l’ancienne gare construite par les Allemands.

Train de voyageurs et locomotive type 11 en gare de Muno en 1938, juste avant son remplacement par la nouvelle gare.

Sources, crédits et remerciements :

Vincent Anciaux, Annie Remacle, Louis Lenzen, Aurélie Theys, E. Asselberghs, Luc Selleslagh, F-R Lejeune, Trekkings.be, Tinel, Christian Fièvé, Erwin van Havermaet, Marc Plainchamp, Yvon Jusseret, JC Delhez, Patrick Thys, J. Gengoux, Defechereux, collection G. Smetz et G. Demeulder, Victor Lansink, David Leclercq, Pierre Fourneau, Philippe Goedert, Le Saglé, Le Musée de la Vie Wallonne, Delcampe, Éditions L. Duparque, Éditions Iris, Champ le Monde, railations.net, Geneanet, Commune d'Herbeumont, Syndicat d'initiative de Bertrix, Google Maps, Itinéraires Wallonie (balnam.be), Rail.lu, SNCB, TVLux, Altitude 120, 1914-18.be, Au cœur de l'ardoise, Ardoisières d'Herbeumont, Lautenbach, Portail de la biodiversité en Wallonie, Portail de la Wallonie, WalOnMap, Archives de Wallonie, Nels, Cim.

Malgré nos recherches, certaines sources iconographiques n'ont pas pu être identifiées.